アートホリックな空間。

アートホリックな空間。

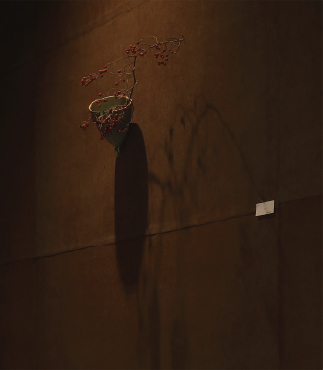

アートと一緒に暮らす、という話。

ギャラリーや芸術系のサイトでお気に入りの作品を購入する人がいる。 部屋に飾ればいつもの空間にアクセントが生まれ、日々がポジティブになる。 日常を潤してくれる、そんなアートの力を多くの人に届けたい、 そして自分もそんなアートに囲まれて生活したい。 アートが好きで、アートと暮らしたくって、ギャラリーをつくった人がいる。 今回のyoffでは自宅をギャラリーにした人を訪ねた。 この号を読んで、アートと一緒に暮らす楽しさを知ってもらえると嬉しいです。

アートホリックな空間。

Feature | 2025.11.24

アートと一緒に暮らす、という話。

ギャラリーや芸術系のサイトでお気に入りの作品を購入する人がいる。

部屋に飾ればいつもの空間にアクセントが生まれ、日々がポジティブになる。

日常を潤してくれる、そんなアートの力を多くの人に届けたい、

そして自分もそんなアートに囲まれて生活したい。

アートが好きで、アートと暮らしたくって、ギャラリーをつくった人がいる。

今回のyoffでは自宅をギャラリーにした人を訪ねた。

この号を読んで、アートと一緒に暮らす楽しさを知ってもらえると嬉しいです。

On living with art.

Some people buy their favorite artwork from galleries or art-related websites.

Displaying them in a room adds an accent to the everyday space, making daily life more positive.

Driven by the desire to share this power of art,

which enriches daily life, and to live surrounded by such art themselves, some people have created their own galleries.

In this issue of yoff,

we visit a person who turned their own home into a gallery.

We hope that reading this issue

will help people discover the joy of living with art.

アートを鑑賞するだけでなく「暮らしに取り入れる」人が増えている。

かつては一部の富裕層の楽しみだった美術品の購入も、

いまでは感性を大切にする人々の新しいライフスタイルとして広がりつつある。

アートが売れることはアーティストの創作を支え、文化を循環させる。

その流れを受けながら、「アートが好き」を突き詰め、

そのアートとともに暮らすためにギャラリーを立ち上げる人がいる。

個人の夢とこだわりが形になったギャラリーである。

Increasingly people are appreciating art and making it a part of their everyday life.

Once a pastime of the privileged few, buying art is now spreading as a new lifestyle for those who value sensibility.

When art sells, it sustains artists’ creativity and keeps culture in motion.

Riding that wave, some pursue their love of art to the fullest and open galleries so they can live with the art.

These galleries give tangible form to personal dreams and obsessions.

最近、美術館やギャラリーに足を運ぶ人が増えているように思う。ゴッホやモネの印象派、国宝級の仏像、北斎や広重の浮世絵といった人気の企画展ともなれば長蛇の列ができるのも珍しくない。

最近は鑑賞するだけではなく、アートを「買う」人も増えている。純粋に楽しみたい人もいれば、投資として扱いたい人もいる。動機はさまざまだが、アートが売れればアーティストに収入が入り、創作の循環が生まれる。これはとても健全なこと。

アートを市場に流通させる役割を担ってきたのが画商である。職業としての画商が登場したのは17世紀のオランダ。商業と金融の発展で市民が豊かになり、美術品を所有することがステータスとなった。18世紀に入ると、フランスやイギリスでサロンやギャラリーといった公共空間が登場し、そこでは画商が作家と顧客を繋ぐ存在となった。その仕組みは、今も大きくは変わっていない。

気に入った作品を見つけたら、多くの人に知ってもらいたい。その思いがあるからこそ、作品を紹介する場が必要になる。ならば自分でギャラリーをつくってしまえばいい。自分が好きな作品を展示し、多くの人に見てもらい、作品が売れればアーティストは喜び、自分も満足する。そんな「言うは易く行うは難し」を、さらりと実践している人がいる。

ひとりは、岡山・足守の陣屋町の風情漂う場所で現代美術を扱い、もうひとりは流行が生まれる東京・代官山で工芸品を紹介している。

好きが高じて、ついには美術品のための空間までつくってしまう。その情熱は、ときに酔狂と見られるかもしれない。だが、夢を形にする力とこだわりにあふれたギャラリーに、うらやましさを覚える人は多いと思う。

The number of people visiting museums and galleries is definitely on the rise.

It is not uncommon to see long queues for popular exhibitions featuring Impressionists like Van Gogh and Monet, national-treasure-class Buddhist statues, or Ukiyo-e prints by Hokusai and Hiroshige.

Beyond appreciation, more people are now buying art (for enjoyment or investment). This circulation is healthy, as it provides income for artists and sustains the creative cycle.

The role of circulating art in the market has historically been carried out by art dealers. The profession of art dealer first emerged in 17th-century Holland, where the development of commerce and finance enriched the citizenry, making art ownership a status symbol. By the 18th century, public spaces like salons and galleries appeared in France and England, where dealers served as the crucial link between artists and customers. That fundamental structure remains largely unchanged today.

When people find a piece they love, they want to share it with many others. This desire necessitates a place to introduce the work. Thus, some decide to simply create their own galleries. They exhibit the works they love, share them with the public, and if the work sells, the artist is happy and they are satisfied. There are people who effortlessly implement this “easier said than done” approach.

One individual deals in contemporary art in the atmospheric Jinya-machi (historical district) of Ashimori, Okayama, while another introduces craftworks in the trendy, trend-setting neighborhood of Daikanyama in Tokyo.

This intense passion to create an art space may seem eccentric, but the commitment to realizing their dream results in enviable galleries.

『Ars Kmw』極私的美術館

Feature | 2025.11.24

風情ある足守に誕生したギャラリー『Ars Kmw 』。

若山憲二が小野和則作品と共に描く

極私的美術館のストーリー。

岡山市北西部、空港からさほど遠くない場所に足守がある。昔ながらの陣屋町の風情が残る街並みは岡山市が指定する「足守町並み保存地区」にあたる。ここに最近、モダンな外観のギャラリーが誕生した。

ギャラリーの名前は『Ars Kmw』、キャッチコピーは「極私的美術館」。オーナーの若山憲二さんはカネボウやニッサンといった大手企業のキャンペーンを多く手がけてきたコピーライターでありクリエイティブ・ディレクター。

東京で一流のクリエイターとして活躍していた若山さんがなぜ足守でギャラリーを持つことになったのか尋ねてみた。「僕はもともと岡山県の出身なんです。学生時代の同級生が倉敷で古民家を改築したギャラリーをやっていて、そこで小野和則さんという作家の作品と出会いました」。

小野和則さんは国内外を舞台に活躍するアーティスト。イタリア・ベルガモでの長年の制作活動を経て、今は岡山県内に拠点を移して作品づくりをおこなっている。その小野さんの作品に若山さんは惚れた。

「小野さんの作品の前に立って、力強く、美しい、こんなアートに囲まれて暮らしたいと思いました。でも、そんなことをしようとすれば、いくらお金があっても足りない。だって、僕が欲しい作品はどれも100万円を超えていましたからね」。

逡巡していると前出の同級生が、自分でギャラリーをつくり小野さんの作品を扱えばいいとアドバイスをくれた。「なるほどと思いましたね。2階建ての家を建て、1階をギャラリーに、2階を住まいにすればいいんだ、と」。

このアイデアを小野さんに提案すると「いいよ」といういい返事がもらえた。

「だから『Ars Kmw』は、基本的には “小野和則美術館” です。もちろん、僕がいいなと感じたさまざまな作家の作品も展示しますが、それは小野さんの展示の合間という具合でローテーションさせようと考えています」。

こうして極私的美術館づくりが始まった。「アーキテクトの玉木さんとはある忘年会で知り合いました。そのとき彼に “僕の棺桶をつくってほしい” とお願いした。終の棲家といったキレイな言葉ではなく、それくらいの覚悟が僕にはあった」。

そこから4年半ほどかけて『Ars Kmw』が完成した。「とても気に入っています。ディテールへのこだわりを積み重ねることで、緻密で優雅な全体になったと思っています。2階の住み心地も申し分ありません」。

玉木さんは今でも毎日のように様子を見に来るという。「不具合がないかチェックをしながら、完成度を高めるためにいろいろ手を加えてくれています。だからここは、いつまでたっても未完成です」。

若山さんは『Ars Kmw』で、大好きな小野さんの作品とともに生活をしている。「最高の毎日です。ここにいると一人でも寂しいと思ったことはない。人が多くいる東京のほうが寂しく感じるんだから不思議ですよね。小野さんの作品に囲まれながら、ゆっくりソロライフを楽しむ。僕はずっと、ここにいたい」。

ギャラリーにはキッチンもある。ここでコーヒーを淹れ、ときには料理をつくり、マリア・カラスを流しながらゲストと語らう、小野さんの作品に囲まれながら。若山さんは、自分にとっての世界一の時間をつくり上げた。

In the charming town of Ashimori, a new gallery: Ars Kmw

Kenji Wakayama’s story of a deeply personal museum,

created alongside the works of Kazunori Ono.

In Ashimori Town, an old castle town in the northwest of Okayama not far from the airport, a modern-looking gallery recently opened in the preserved Jinya-machi district.

The gallery is named “Ars Kmw,” with the catchphrase “My Most Private Museum.” The owner, Kenji Wakayama, is a copywriter and creative director who handled campaigns for major corporations like Kanebo and Nissan.

When asked why he opened a gallery in Ashimori after his career in Tokyo, he explained, “I am originally from Okayama. A college friend of mine ran a renovated traditional house gallery in Kurashiki, and that’s where I encountered the work of artist Kazunori Ono.”

Wakayama was captivated by the powerful, beautiful work of internationally-active artist Kazunori Ono but realized he couldn’t afford to live among the art he desired (each piece over ¥1 million).

His friend advised him to build his own gallery and house the art, using a two-story structure with the gallery on the first floor and his residence above.

Ono readily accepted the idea, making “Ars Kmw” fundamentally a “Kazunori Ono Museum,” with other artists rotating in between his exhibitions.

Wakayama began construction with architect Tamaki, telling him, “I want you to build my coffin,” signifying his absolute commitment to making it his final home.

After four and a half years, “Ars Kmw” was completed. Wakayama loves its detailed, elegant design and comfortable second-floor residence.

He notes the architect still visits daily, making improvements and ensuring it remains “forever unfinished.”

Wakayama now lives surrounded by Ono’s work, enjoying a “perfect solo life” where he feels no loneliness, claiming Tokyo felt lonelier.

The gallery’s kitchen allows him to host guests while surrounded by the art, creating his own world-class moments.

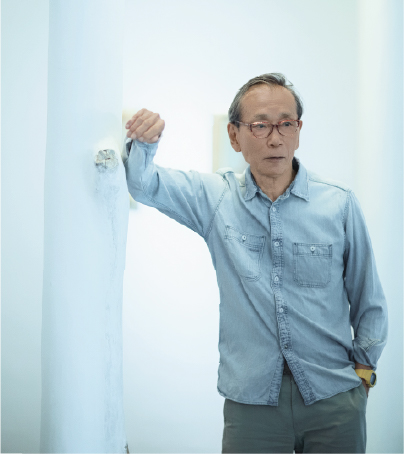

コピーライター/

クリエイティブディレクター

若山 憲二 Kenji Wakayama

1973年 博報堂入社

1989年 株式会社大會社設立

2009年 株式会社若山憲二設立

青山スパイラル設立企画立案プロデュース

主な受賞歴 :

TCC新人賞・特別賞・日経広告賞・毎日広告賞

主な作品:

日産自動車/フェアレディz「スポーツカーに乗ろうと思う。」

カネボウ化粧品/「キッスは目にして!」

「君たちキウイ・パパイヤ・マンゴーだね。」

自然がもつ美しい曲線で構成された空間、

オリジナリティを追求したこだわりから生まれた極上のギャラリー。

ギャラリーに足を踏み入れると、心地良い浮遊感に包まれる。ここ『Ars Kmw』を設計したのは玉木孝典さん。建築からプロダクト、街づくりまでさまざまなデザインを手がけるクリエイター。

玉木さんはどうしてこれほど柔らかな空間をつくろうとしたのですか?「僕は若い頃大阪に住んでいました。都市で目にするのは人工的な直線ばかりなんですね。見ているとすぐに飽きしまう。今は足守から車でそれほど遠くない場所に住んでいます。このあたりは緑が豊かで、風景に直線はほとんどありません。自然は曲線でできていて、それは美しく、ずっと見ていられ、そこにいるだけでゆったりとした気持ちになれるのです」。

理想の形は卵だという。「だから僕の名刺の裏には卵が描かれています。空間でいえば球体が理想だと考えています。美しくアールを描くライン、その中で光も空気も回る、つまり自然に循環します。それはとてもエネルギー効率が良く、人の感覚的にも気持ちいい。球体が建物の究極の形ですが、これをつくるのが構造的に難しい」。

玉木さんは理想を現実にするために、オーナーの若山さんとたくさんの対話を重ねたという。「若山さんが僕のアトリエにきてくれて、そこでじっくり話し合ったこともあります。僕が手がけた建築物も見に行きました。若山さんには自分の美意識があり妥協をしようとしない。若山さんの世界と僕の世界を擦り合わせていく作業に時間が割かれましたね」。玉木さんは設計をするだけではなく、実際に現場で作業をする。「『Ars Kmw』の漆喰は自分で塗りました。というのも、僕が求めている漆喰の壁面を表現できる職人さんが少ないからです。建築デザインに関わっている多くの方が抱えている葛藤だと思いますが、自分が想像し、デザインに起こした図面と出来上がりは微妙に違ってくる。だから自分で納得のいくように、自分の手を動かす」。

そうしてこだわりが詰まった空間には、既製品がない。「若山さんが一言『既製品は嫌だね』と。それは僕も同意だったので、すべて僕がつくるか、あるいは特注にしました。例えば天井から吊るされた照明は柔らかな曲線からできています。軽い鉄板で構成された本棚も、軽く浮いた感じを大切にしています。どれもこの空間のためにあります」。

玉木さんがいうように、ここにいると飽きることがない。時間の経過とともに窓から差し込む陽光が移動し、それにともなって影が動く。室内に風景がある、それが『Ars Kmw』だ。「ここの設計を手がける頃、出雲に出向く機会がありました。日御碕に寄ったのですが、それがちょうど満月の夜。雲間に月が輝き、その下には暗い海が広がっている。その景色が忘れられず、この空間に表現しました」。人工のものも自然の一部になれる。そんな特別な空間でアートを鑑賞できる。若山さんと玉木さんのこだわりが『Ars Kmw』を唯一無二の場所にした。

In a space inspired by nature’s graceful curves,

an exquisite gallery born of uncompromising originality.

Stepping into the gallery, one is enveloped by a comfortable, floating sensation. Takanori Tamaki, a designer handling everything from architecture to town planning, designed “Ars Kmw”.

When asked why he created such a soft space, Tamaki explained that he grew tired of the artificial straight lines he saw in the city (Osaka) and was inspired by the rich greenery and curvilinear landscapes near his current home in Okayama. He finds nature’s curves beautiful, endlessly watchable, and inherently relaxing.

He states his ideal form is the egg (or the sphere for space), which allows light and wind to circulate naturally, making it both aesthetically pleasing and energy efficient, though structurally challenging to achieve.

To bring this ideal into reality, Tamaki engaged in extensive dialogue with the owner, Wakayama.”Mr. Wakayama even stayed at my house so we could discuss things thoroughly,” he recalls. Due to Wakayama’s uncompromising aesthetic sense, much time was spent reconciling their two different worlds.

Tamaki is also heavily involved in the construction itself. He personally applied the plaster for Ars Kmw. He explains that he couldn’t find a craftsman who could achieve the exact plaster finish he sought. He believes this is a common struggle for many architects, as the executed building often differs subtly from the imagined design, so he uses his own hands to ensure the result is satisfying.

Because both the owner and architect rejected mass-produced items, every element in the space—from the curved light fixtures to the floating bookshelves—was custom-made for “Ars Kmw”.

The gallery features an internal “landscape” where light and shadows constantly shift, making the space endlessly captivating. Tamaki was inspired by a full moonlit night over the sea in Izumo, aiming to create a unique space where the artificial and the natural coexist, allowing for a special art appreciation experience.

合同会社トビガスマル 廣瀬高之

アートとともに時間を静かに味わう場所『代官山ギャラリー』

Feature | 2025.11.24

代官山駅のとなりにある『代官山ギャラリー』。

相良多恵子が紡ぐ工芸と人を結ぶ場、

建築家や職人と共創した静謐な空間。

東急東横線の代官山駅のとなりという好立地に『代官山ギャラリー』はある。駅舎を出てすぐの、緑に包まれた階段を上がり扉を開けると、外界のざわめきが一瞬にして遠のく。

出迎えてくれたのはギャラリーのオーナーである相良多恵子さん。もとは東急系列のファッションビルの広告などを手がけるアートディレクターだった。そんな相良さんに、ギャラリーづくりにいたった動機を尋ねた。「もともとここが自宅で、リノベーションをしようとしたときにコロナ禍になりました。それが原因で閉めるギャラリーが多くあり、作家さんたちの発表の場も少なくなった。そこで、私になにかできることはないかと考え、家をギャラリーにすることにしました」。

『代官山ギャラリー』では主に工芸作品を扱っている。「以前、介護をしている時期があり、そこに全集中力を傾けてしまい、疲れ切ってしまったことがありました。このままではいけない、自分のためになにかをしなければと思い陶芸をはじめ、精神的に助けられました。また、旅行先で美術館に行くことが好きで、そこで美しい工芸品に出会うことが多くありました。そういった経験から工芸作品を主に扱うギャラリーにしようと決めました」。

コロナ禍で沈静化したアート界を活気づけようとする『代官山ギャラリー』。その空間をつくるために、さまざまな職人や作家が集まった。

設計は「場の文脈を読み解く」というアプローチで独創的な空間をつくる一級建築士事務所こより、田井昭裕建築設計事務所の協働チーム。

代官山という洗練と落ち着きが同居する街にふさわしく、外から見れば控えめであり、内部には陽光が差し込む奥行きある空間が広がっている。

壁面を覆う和紙を手がけたのは和紙職人のハタノワタル。光が差し込む角度によって微妙に表情を変える壁面には時間の痕跡が刻まれているようだ。

また、その和紙を受け取る下地を形づくったのが芝田左官店。伝統的な技術を駆使し、漆喰や土壁の質感を現代空間にマッチさせる手腕は見事。

さらに、空間に設えられている家具は秋友家具製作室によるもの。過度に自己主張せず、しかし手触りや質感の高さで存在感を放つ家具は静かな温もりを伝えている。

こうして生まれた『代官山ギャラリー』は単なる展示の箱ではなく、アートとともに時間を静かに味わう場所となっていて、その居心地の良さもあり多くの工芸品好きが集まってくる。相良さんはいう、「このギャラリーをつくってから、自分の人生って無駄じゃなかったなと思えるようになりました。作家がつくったモノと人とを結びつけることができればいいなと始めたけど、気づけば人と人を結んでいた。そしてそこで化学反応的に面白い出来事が起きる。そんな役割もギャラリーにはあることがわかり、毎日が刺激的になりました」。

好きな工芸品を見つけて多くの人に紹介し、さらに作家と鑑賞者を繋ぐ。相良さんの日常はアートへの愛にあふれている。

Daikanyama Gallery, next to Daikanyama Station.

A serene space by Taeko Sagara, co-created with architects and artisans,

that connects craft and people.

Daikanyama Gallery is situated in an excellent location right next to Daikan-yama Station on the Tokyu Toyoko Line. Climbing the green-enveloped stairs immediately outside the station and opening the door instantly distances one from the noise of the outside world.

Owner Taeko Sagara, a former art director, converted her home into the gallery during the pandemic. Her motivation was to provide a venue for artists who had lost exhibition spaces due to many galleries closing during that time.

The gallery focuses mainly on craftworks. Sagara decided on this focus after pottery helped her recover mentally from exhaustion during a period of caregiving, and because of her frequent encounters with beautiful crafts during museum visits abroad.

The gallery aims to reinvigorate the art world, which had quieted down during the pandemic, bringing together various artisans and creators to construct its unique space.

The subtle, sunlit space was designed by a collaborative team (Koyori and Akihiro Tai Architect & Associates).

Wataru Hatano created the expressive washi paper walls, and Shibata Sakan skillfully applied traditional plaster and earth base layers.

The high-quality furniture, made by Akitomo Furniture, conveys a quiet warmth without being overly assertive, making the space harmonious and refined.

The resulting Daikanyama Gallery is not merely a display box but a place to quietly savor time with art, and its comfort draws many craft enthusiasts. Sagara says, “Since I created this gallery, I feel my life hasn’t been wasted.

I started by hoping to connect the works created by artists with people, but I realized I was also connecting people with people. And that’s where interesting, chemical reactions occur. Discovering this role of the gallery has made every day stimulating.”

Finding beloved craftworks, introducing them to many, and connecting artists with viewers—Sagara’s daily life is overflowing with a love for art.

代官山ギャラリー代表

相良 多恵子

Taeko Sagara

代官山ギャラリー

東急東横線 「代官山駅東口」トナリ

〒150-0034 東京都渋谷区代官山町19−1

Phone:03-3461-5683

撮影協力/「藤平寧展」・藤平伸記念館

[PR]京都の老舗眼鏡店が叶えた限定50本の別注モデル

Feature | 2025.11.24

大地の碧を横顔に忍ばせて-A Tale Woven with My Glasses

京都市中の喧騒を遠ざけた、風光明媚な北白川。この地で1991年に産声を上げ、眼鏡を単なる視力補正の器具ではなく、使い手の物語を運ぶモノとして再定義したのが【OBJ (オブジェ)】である。京都本店は水上のレジェンドと呼ばれるクラシックボートのRIVAを、大阪・北堀江の【OBJ osaka】 は超音速旅客機のコンコルドを。そして、東京・銀座の【OBJ east】は、シトロエンDSを店内のデザインソースに起用。街中を闊歩する高感度なスタイルアイコンを魅了し続けている。

OBJと世界屈指のラグジュアリーアイウェアブランド「JACQUES MARIE MAGE(ジャック・マリー・マージュ/JMM)」との共演で実現したのが、JMMの名品 「DEALAN」の別注カラーモデルである。DEALANとは文字通り、ボブ・ディランが愛用したサングラスに着想を得た逸品。ボリューミィなフォックスシェイプに少し尖った時代の空気をまとわせて、テンプルにさり気なく OBJ別注のブラックターコイズカラーを採用。表にインディゴ、 裏にブラックのアセテートを貼り合わせ、JMMのクリエイティブディレクタージェローム・ マージュ氏が愛してやまないネイティブアメリカンカルチャーへのオマージュを秘めている。 暗闇の中で鈍く輝く碧い宝石。そんな唯一無二の別注カラーで横顔を彩ってみてほしい。

Nestled in the scenic, tranquil neighborhood of Kitashirakawa in Kyoto, away from the city’s hustle and bustle, is where eyewear shop OBJ was born in 1991. OBJ redefined eyewear, transforming it from a simple vision correction tool into a vessel that carries the wearer’s story. The Kyoto flagship store takes inspiration from the RIVA, a classic boat known as a legend on the water. OBJ Osaka in Kitahorie, Osaka, is themed after the supersonic Concorde, while OBJ east in Ginza, Tokyo, draws inspiration from the Citroën DS. Together, they continue to captivate discerning style icons striding through the city with confidence.

The collaboration between OBJ and JACQUES MARIE MAGE (JMM) one of the world’ s foremost luxury eyewear brands-has given rise to an exclusive color edition of JMM’s iconic DEALAN. As its name suggests, the DEALAN draws inspiration from the sunglasses favored by Bob Dylan, a true cultural icon. With its voluminous, fox-shaped silhouette carrying the sharp spirit of its era, this special edition subtly incorporates OBJ’s exclusive black-turquoise hue into the temples. Indigo acetate layers the front, while black lines the back, a design detail that quietly pays homage to Native American culture-a lifelong source of inspiration for JMM creative director Jerome Mage. A blue jewel that shines dully in the darkness. Try adding a touch of color to your profile with this one-of-a-kind, specially ordered color.

JACQUES MARIE MAGE OBJ 「DEALAN」

別注カラーモデル (世界限定50本)

■発売日:12月5日(金)、各店舗にて販売。

詳細は下記QRコードより公式HPをご参照ください。

住所:東京都中央区銀座2丁目8-9

木挽館銀座ビル 1F

TEL::03-3538-3456

営業時間:11:00~20:00

定休日:無休

※12/31~1/4の年末年始を除く

https://www.obj.co.jp/

広告