Eternal

creativity.

Eternalcreativity.

創造力があれば “老い” が楽しめる、という話。

全人口に対する65歳以上の割合が 21%を超えると「超高齢社会」になる。 日本は2007年、既に超高齢社会となっていて、 2030年にはその割合は30%を超える見込みだという。 若かった頃、遠くにあった “老い” がどんどん近づいてくる。 逃げることのできないこの現実を スマートに生きるために必要なのは豊かな創造力。 クリエイティビティがあれば “老い” を楽しむことができる。 そこで今号のyoffでは 「Eternal Creativity」をテーマに特集。 創造力をもって、 超高齢社会を魅力あるものにしている人たちが登場。 この号を読んで、老い先は明るいぞ、 と思ってもらえればうれしいです。

Eternal creativity.

Feature | 2025.8.24

創造力があれば “老い” が楽しめる、という話。

全人口に対する65歳以上の割合が

21%を超えると「超高齢社会」になる。

日本は2007年、既に超高齢社会となっていて、

2030年にはその割合は30%を超える見込みだという。

若かった頃、遠くにあった “老い” がどんどん近づいてくる。

逃げることのできないこの現実を

スマートに生きるために必要なのは豊かな創造力。

クリエイティビティがあれば “老い” を楽しむことができる。

そこで今号のyoffでは

「Eternal Creativity」をテーマに特集。

創造力をもって、

超高齢社会を魅力あるものにしている人たちが登場。

この号を読んで、老い先は明るいぞ、

と思ってもらえればうれしいです。

With creativity, even aging can be enjoyable.

A “super-aged society” is one where over 21% of the population is 65 or older.

Japan reached this status in 2007, and by 2030,

this demographic is projected to exceed 30%.

The “old age”

that once seemed distant now rapidly approaches.

To navigate this inescapable reality smartly,

abundant creativity is essential.

With creativity, we can truly enjoy aging.

That’s why this issue of yoff

focuses on “Eternal Creativity,” featuring individuals

who are making

our super-aged society a more appealing

place through their innovative spirit.

We hope this issue helps

you feel optimistic about the future of aging.

65歳定年が一般的になり、さらに70歳までの

就業機会を確保することが企業の努力義務となっている。

一方で、さっさとリタイアして好きに生きる人も増えている。

大学での学び直しや趣味の充実、キャリアを活かしてのボランティア、

離婚・再婚で人生をリスタートさせる人も多い。

老後をアクティブに過ごすか、静かに隠居するか。

どちらの生き方にも大切なのが創造力。

── Eternal Creativity ──

クリエイティブというエッセンスがあれば、人生はいつまでも楽しめる。

Retiring at 65 is now the norm and companies are expected to offer work opportunities through 70.

Meanwhile, more people are retiring early to live on their own terms

— returning to school, diving into hobbies, volunteering, or starting over after divorce or remarriage.

Whether active or quiet,every retirement path calls for creativity.

— Eternal Creativity — Keeping life endlessly joyful with creativity.

「人生100年時代」という概念を提唱したのはリンダ・グラットン。ロンドンのビジネススクール教授であり、人材論などの世界的権威。著書「ライフ・シフト/100年時代の人生戦略」がベストセラーになり、日本政府が主宰していた「人生100年時代構想会議」のメンバーにもなっていた。そういったこともあり、あちらこちらで “人生100年” という言葉を耳にするようになった。

“100年かぁ、まだまだ先が長いなぁ” と途方に暮れていてはいけない。寿命は伸びた、人生は長い、もっともっと楽しもう。そのためにも必要なのはクリエイティビティ。そう思ったのは、2人のクリエーターに会ったから。

ひとりは「魔女の宅急便」の作者であり、江戸川区の「魔法の文学館」館長でもある角野栄子さん。オリジナリティあふれるチャーミングなファッションに身を包み、エッセイの執筆を手がけ、「魔法の文学館」の企画や運営のためのアイデアをだす。全身からクリエイティビティがぷんぷん薫ってくる、そんな角野さんを見れば誰もが、こんなふうに年齢を重ねたい、と思うはず。

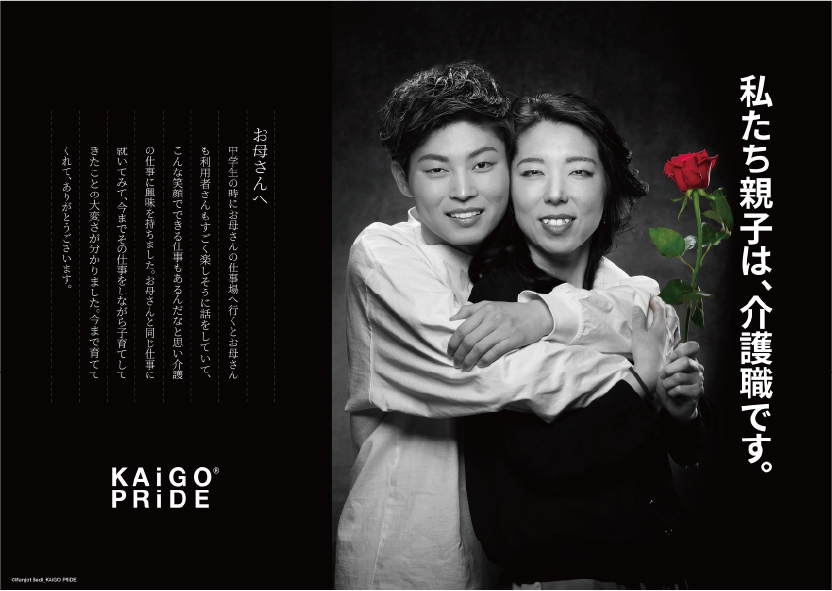

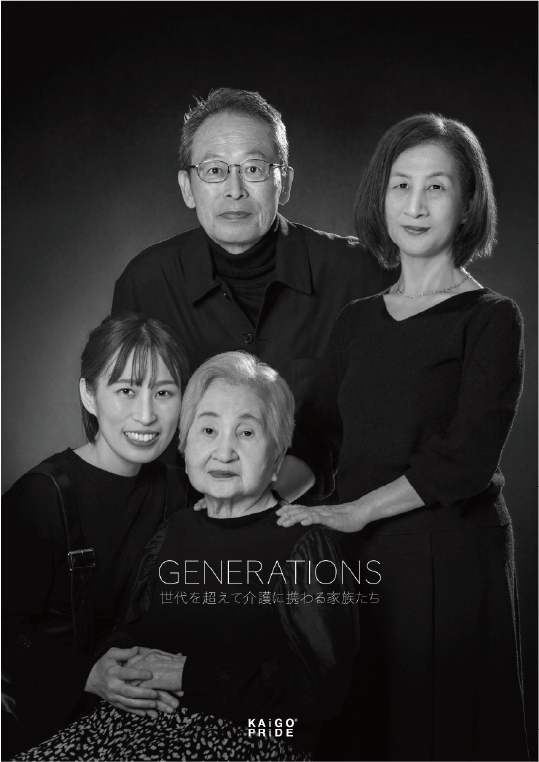

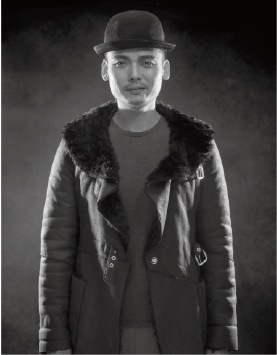

もうひとりは「日本の“介護”を、クリエイティブの力で拡張・強化する」というコンセプトで「KAiGO PRiDE」という活動を行っているマンジョット・ベディさん。マンジョットさんはインド出身。日本のCM業界で映像クリエイターとして働くうちに介護の問題に直面。その解決方法として、自分のクリエイティビティが活かせるのではという思いから「KAiGO PRiDE」を立ち上げ、介護の現場を応援してきた。

誰にでもやってくる “老い” から逃げるのではなく、それを楽しむ。ひと昔前でいえば赤瀬川原平の「老人力」、今でいえばみうらじゅんの「老けづくり」や「アウト老」。そりゃ体力も落ちるし、もの忘れもひどくなる。だからってヨボヨボしていてもつまらない。考え方を変えて、クリエイティビティをもって、人生100年時代を生きましょう。

Linda Gratton, a London Business School professor and global authority on human resources, introduced the concept of “the 100-year life.” Her bestseller, The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity, led to her membership in Japan’s “Council for Designing the 100-Year Life,” popularizing the phrase.

Instead of being overwhelmed by the idea of “100 years, still so long to go,” we should embrace extended lifespans and enjoy life more fully. Creativity is key to this. I realized this after meeting two inspiring creators.One is Eiko Kadono, author of Kiki’s Delivery Service and director of Edogawa Ward’s “Magic Literature Museum.” Dressed in original, charming fashion, she writes essays and generates ideas for the museum’s operation. Her vibrant creativity makes everyone who sees her wish to age with such grace.

The other is Manjot S.Bedi, who founded “KAiGO PRiDE” with the concept of “expanding and strengthening Japan’s ‘elderly care’ through the power of creativity.” Originally from India, Mr. Bedi encountered the challenges of elderly care while working as a video creator in Japan’s commercial industry. Believing his creativity could offer solutions, he launched “KAiGO PRiDE” to support the elderly care frontline.Rather than escaping the inevitable process of aging, we should embrace and enjoy it. Just as Genpei Akasegawa explored “Elderly Power” in the past, today’s examples include Jun Miura’s “Aging Performance” and “Outing Old Age.” While physical strength declines and memory fades, there’s no joy in simply becoming frail. By changing our mindset and embracing creativity, we can truly live the “100-year life.”

クリエイティブという翼を広げて。

Feature | 2025.8.24

創造力を羽ばたかせながら自由に、人生の大空を飛ぶ。

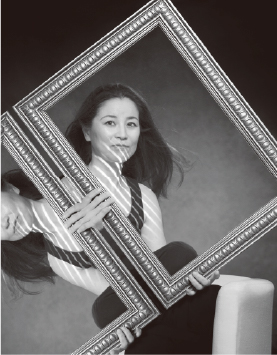

チャーミングな魔女のクリエイティビティは止まらない。

《童話作家》 角野栄子 Eiko Kadono

1935年東京生まれ。出版社勤務を経て24歳からブラジルに滞在。

その体験を元に書いた『ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて』で、1970年作家デビュー。

代表作『魔女の宅急便』は1989年にスタジオジブリ作品としてアニメーション映画化。

2018年児童文学の「小さなノーベル賞」と言われる国際アンデルセン賞作家賞を受賞。

翌年、江戸川区区民栄誉賞を受賞。

いつも角野さんが着ている服は娘のくぼしまりおさんがデザイン。

「EIKOFUL」というブランドで、ホームページから購入することができる。

https://eikoful.com/

「私は3歳から23歳まで江戸川区の小岩で育ちました。近くに江戸川が流れていて、子どもの頃はそこで泳いだり、土手の草むらを走り回っていました。家の周囲は田んぼだらけでザリガニをバケツ一杯とって遊んでいましたよ」。そう語るのは児童文学作家の角野栄子さん。のどかだった頃の小岩での経験は角野さんの作品に影響しているという。「幼少時代の出来事がそのまま物語に登場することはありませんが、その時のワクワク感のようなものが文章にあらわれることはあります」。

江戸川区に住んでいた角野さんは『魔法の文学館』館長になる。「2019年に江戸川区の区民栄誉賞をいただいたとき、区長さんから館長にならないかとお誘いを受けました。最初はコンパクトにつくろうとしていたのですが、だんだん話が大きくなって」。そして今のような、立派なミュージアムが完成する。

「設計は3〜4社のコンペでした。多くのデザインが出されたのですが、ひとつ、シンプルでスタイリッシュな案があり、それが隈研吾さんのものでした。子どもっぽくなく、でもキュートで、とても気に入っています」。

内装デザインは角野さんの娘が担当。「娘も児童文学作家で、アートも文章も手がけます。そんな娘が私の言ったことを絵に描き、それをもとにデザインしてくれました。特に色にこだわりましたね。ここのコリコの町の “いちご色” は一色ではなく、三色の “いちご色” が施されています。微妙な色の使い分けが空間を奥行きのある、魅力的なものにしています」。

館内で一番のお気に入りの場所は本棚だという。「本棚の上に小さな家があるでしょ。後ろから照明があたることで、町のなかに家が浮かび上がっているように見える、素敵でしょ」。

目をキラキラさせて話をする角野さんは、どう見ても1935年生まれとは思えない。「健康のためにやっていることは、何もありません(笑)。最近は仕事を減らすようにしていますが、でもやめることはしません。理由は “好き” だからです。作品やエッセイを書くことや、講演で話すことなど、自分を表現することが好きなんです」。

尽きない創作力、その源泉は?「私はこれまでに多くの経験を積んできました。先ほどお話した子どもの頃の体験があり、大人になってからはブラジルへ移住もしました。旅もいっぱいしましたよ。船でリスボンへ行き、マドリッドからパリへ。そこで車を買って9000kmのヨーロッパの旅へ。フィンランドなど北欧を巡り、最後はローマで車を売りました。そしてカナダへ飛び、ニューヨークに寄って帰国。それはもう大冒険でした。その旅では様々な出来事があり、いろいろな人たちに出会い、多くの風景を目にしました。それらが私にクリエイティビティを与えてくれています」。

角野さんの好きな本は「ハックルベリー・フィンの冒険」だという。トム・ソーヤーではなくハックルベリー・フィン。枠に収まらず、常識にとらわれず、ちょっとヤンチャに自由を生きる。そんなハックらしさが角野さんの生き方や作品に息づいているような気がした。

「音楽はサンバが好き。映画はフェリーニの『道』。あのラストシーンは、今思い出してもジーンときます」。これまでに集めてきた宝物が角野さんの創造力を生んでいる。「私のポケットには思い出がたくさん入っていて想像する力を与えてくれます」。

多くの経験に、さらに素敵な経験を重ねていく。いくつになっても角野さんの創造ポケットは、どんどん増えて、どんどんふくらんでいく。

Spread your creative wings.

Soar freely across life’s vast sky, powered by your imagination.

The charming witch’s creativity knows no end.

Children’s author Eiko Kadono fondly recalls her childhood in Koiwa, Edogawa Ward, from ages 3 to 23. She spent her days swimming in the nearby Edo River, playing in its grassy banks, and catching crayfish in the surrounding rice paddies. These tranquil experiences, though not directly forming her narratives, imbue her writing with a sense of “excitement” from her formative years.

Kadono’s connection to Edogawa Ward deepened when she was invited to become the director of the “Magical Literature Museum” after receiving the Edogawa Ward Citizen’s Honor Award in 2019. What began as a compact idea gradually expanded into the magnificent museum it is today. She particularly loves its design by Kengo Kuma, which she describes as “simple and stylish,” yet “cute” and not childish, contrasting with the more Disney-like proposals received.

Her daughter, also a children’s author and artist, handled the interior design. “We were especially particular about the colors,” Kadono notes, explaining that Koriko Town’s “strawberry color” isn’t a single hue but a blend of three subtle shades, creating depth and charm. Her favorite spot is a bookshelf adorned with a small house, beautifully illuminated from behind to appear as if floating within a town.

Despite being born in 1935, Kadono speaks with sparkling eyes, appearing much younger.

She attributes her vitality not to specific health routines, but to her passion for her work. “I’m trying to reduce my workload recently, but I won’t stop. The reason is simple: I ‘love’ it. I love expressing myself through speaking at lectures and writing essays.”

When asked about the source of her boundless creativity, Kadono points to her rich tapestry of experiences. Beyond her childhood, she moved to Brazil as an adult and embarked on extensive travels. “I went to Lisbon by ship, from Madrid to Paris. There, I bought a car and set off on a 9,000 km European journey,” she recounts, including visits to Nordic countries before selling the car in Rome, then flying to Canada and stopping in New York before returning home. “It was quite an adventure,” she emphasizes, adding that the diverse events, encounters with various people, and numerous landscapes from these travels have all fueled her creativity.

Kadono cites The Adventures of Huckleberry Finn as her favorite book, drawn to Huck’s free-spirited nature, his defiance of conventions, and his playful approach to life outside the box. She feels this “Huck-ness” resonates with her own life and work. She also expresses her love for samba music and Fellini’s film La Strada, whose final scene still deeply moves her. Kadono believes the treasures she’s collected over the years continuously generate her creativity. “I have far, far more pockets than young people today,” she asserts, “and they are packed with seeds of creation, like memories and experiences.” As she continues to accumulate more wonderful experiences, Eiko Kadono’s creative pockets only grow larger and more abundant, regardless of her age.

角野栄子の創造のタネがいっぱい詰まった「魔法の文学館」。

子どもも大人もゆったりと、ここで創造力を育ませる。

旧江戸川沿いにその建物はある。子馬がのんびりと歩く「なぎさポニーランド」の近く、白い壁にピンクのアクセントが映えるチャーミングなデザインの建造物。ここ「魔法の文学館」は、角野栄子さんの創造の世界が体感できるミュージアム。

館内に入るとまず、「魔女の宅急便」の舞台「コリコの町」が来館者を迎え入れる。そこは一面いちご色の空間。“カラフルな魔女” と呼ばれる角野さんらしい設えになっている。ちなみにいちご色は角野さんのお気に入りの色で、自宅にも多く使われているという。

1階ではさまざまなキャラクターがプロジェクションマッピングで登場、またトリックが仕掛けられた窓があるなどいたるところに発見がある。さらに「黒猫シアター」では「おばけのアッチ」や「リンゴちゃん」などとともにインタラクティブなプログラムが体験できる。

2階には児童文学に関する企画展が行われるギャラリーや、角野さんの実際の仕事場をイメージした「栄子さんのアトリエ」といった、感性が刺激される空間が用意されている。

そしてなにより、ここは文学館。1階の「コリコの町の本棚」や2階の「ライブラリー」に角野さんの著作はもちろん、角野さんが選んだ世界の児童文学や絵本がずらりと並んでいる。子どもたちも大人たちも、それぞれが好きな本を手にして、そこここに配置されたテーブルやベンチ、建物の中央にある大階段に座り込み、物語の世界に没入している。そんな風景がとても幸せに感じられる。

さらにここの本は、隣接する「展望の丘」への持ち出しも可能。天気のいい日は芝生の上に寝転んで、草や土の匂いに包まれて読書が楽しめる。

この建物を設計したのは隈研吾。なだらかな丘の中腹にある小さな箱を並べたようなキュートな外観。「フラワールーフ」と名付けられたリズミカルな屋根がまるで花びらのよう。角野さんのクリエイティビティがぎゅっと詰まった「魔法の文学館」。ここに来て、気になる本のページめくりながら時間を過ごす。すると創造力がむくむくと湧き上がり、家への帰り道の色や風景が変わって見える。空を見上げれば、キキとジジが箒にまたがって飛んでいるかも。

Making Japan a proud caregiving nation.

Eiko Kadono’s Magical Literary Museum is bursting with seeds of inspiration.It’s a place for children and grownups to relax and let their creativity grow.

Nestled along the former Edo River, near the tranquil “Nagisa Pony Land,” stands the charming Magical Literature Museum. With its white walls accented in pink, this building offers visitors an immersive experience in the creative world of children’s author Eiko Kadono.

Upon entering, guests are greeted by “Koriko Town,” the setting of Kiki’s Delivery Service, a space enveloped in Kadono’s favorite “strawberry color”—a vibrant choice reflecting her persona as the “Colorful Witch.” The first floor is full of discoveries, from projection-mapped characters to trick windows. The “Black Cat Theater” provides interactive programs featuring beloved characters like “Achi the Ghost” and “Ringo-chan.” The second floor offers inspiring spaces, including a gallery for children’s literature exhibitions and “Eiko’s Atelier,” designed to resemble Kadono’s actual workspace.

At its heart, the museum is a celebration of literature. The “Koriko Town Bookshelf” on the first floor and the “Library” on the second house a vast collection, including all of Kadono’s works and a curated selection of global children’s literature and picture books. Children and adults alike can be found happily engrossed in books, comfortably seated at tables, benches, or on the grand central staircase, truly lost in their stories. Books can even be taken outside to the adjacent “Observation Hill,” allowing for reading on the grass amidst the scents of nature on a pleasant day.

The museum’s delightful exterior, designed by Kengo Kuma, features small, box-like structures arranged on a gentle hillside. Its “Flower Roof” adds a rhythmic touch, making the entire building resemble flower petals.

The Magical Literature Museum is a concentrated expression of Eiko Kadono’s creativity. Spending time here, leisurely turning the pages of an intriguing book, ignites one’s own imagination. The colors and scenery on the way home might even seem transformed, and looking up, you might just spot Kiki and Jiji soaring on their broomsticks.

魔法の文学館 (江戸川区角野栄子児童文学館)

※入館は、日時指定の事前予約制となっております。

入館日時をインターネット予約にて受け付けております。

江戸川区南葛西7-3-1

なぎさ公園内

tel.03-6661-3911

ニッポンを、介護を誇る国へ。

Feature | 2025.8.24

マンジョット・ベディの「KAiGO PRiDE」が

クリエイティブの力で介護の現場を変えようとしている。

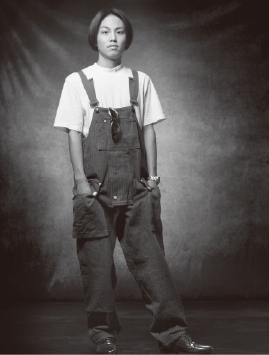

《クリエイティブ ディレクター》

マンジョット ・ベディ Manjot S.Bedi

一般社団法人KAiGO PRiDE代表理事

インド・ニューデリー生まれ。

大手自動車企業のアウトバウンド施策から伊勢神宮などの

日本の魅力発信までも手がけるグローバルクリエイティブディレクター。

独自のレスポンシブルブランディングを軸に、人々の心を動かし続ける。

インド・ニューデリーに生まれ、17歳で来日。大手広告制作会社のクリエイティブディレクターとして多くのCMを制作。今では自身の会社を立ち上げ、ブランディングなどを含めたさらなるクリエイティブに取り組んでいる。そんなマンジョット・ベディさんは日本の介護をどうにかしたいと奮闘している。

「広告制作は課題を解決することが仕事。そうした世界でずっとやってきた僕が、介護の現場に立ってみると様々な課題が見えてきました。広告制作のプロとして、この課題を解決しなければと思いました」。

マンジョットさんの背中を押したのは伊勢神宮だった。「伊勢神宮の式年遷宮のプロジェクトを担当しました。伊勢神宮は日本人の心の故郷と言われますが、僕はそこで日本人の強みは“何か”ということに気付かされました。それは目に“見えないところにある”。思いやりや、人を想う気持ち、寄り添う姿勢などです。そしてそれは僕の目から見た介護職の方たちの魅力と同じだったのです。だから僕は今でも日本の介護は世界一だと思っています。問題はこの魅力が目に見える形になっていないことでした」。

マンジョットさんは自分のスキルを活かして介護の課題解決をしようと『KAiGO PRiDE』をスタートさせた。「立ち上げたのは2019年でした。当時、介護職の方と話をすると、みんな自分の仕事に自信をもっていなかった。なかには、自分が介護の仕事をしていることを隠している人もいた。ショックでしたが、そこにブランディングの入口がありました。プロフェッショナルとしてリスペクトされるべき介護職の方に自分の仕事にプライドを持ってもらう。それが『KAiGO PRiDE』の始まりでした」。

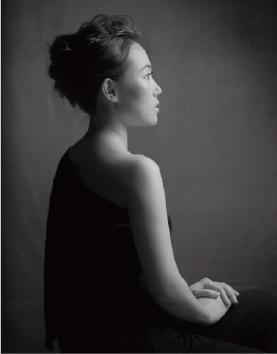

6年間、こつこつと続けてきた活動は今、大きなうねりになろうとしている。「いろいろな活動をしています。そのひとつに、介護職の方たちのポートレート写真をカメラマンでもある僕が全国で撮影するというものがありました。それは “あなたたちの姿はこんなにカッコイイんだよ” というメッセージを伝えるためでした。また介護の現場から声を上げてもらうために、介護職の方に対して僕たちと一緒に魅力発信をしてくれるアンバサダーを募集しました。今では全国に300人いて、この人たちが『KAiGO PRiDE』の活動を広げてくれています」。

“KAiGO PRiDE WEEK” というイベントも開催している。「年に一度、記念日登録された”KAiGO PRiDE DAY(2月22日)”を中心とした介護の全国イベントです。地方ではアンバサダーが、東京では我々が中心となって講演会や座談会、映画の上映などを行い、みんなでワイワイと介護を盛り上げて行こうというものです」。

もうひとつの主要なイベントが “International KAiGO Festival” 。「こちらは民間企業を巻き込んだ、ビジネス色の強いイベントです。介護エコシステムの革新と成長に貢献する優れた製品やサービス、取り組みを表彰する “KAiGO DESIGN AWARD” や専門家を招いてのパネルディスカッション、現役介護職と高齢者がリンクコーデを纏って支え合いながら歩く“LiNK WALK” などを実施しています」。

介護マーケットには大きな未来があるとマンジョットさんはいう。「シルバーエコノミーは100兆円規模の可能性があるといわれています。介護が日本経済を動かすほどに成長すれば、介護に関わる全ての人がもっとハッピーになれる。そのために “International KAiGO Festival” はスタートアップや企業が集う、次世代のビジネスモデルや技術革新を促進するプラットフォームとして機能します」。

マンジョットさんのクリエイティビティが日本の介護を、さらには日本の経済を、大きく変えようとしている。

Manjot Bedi’s KAiGO PRiDE

is changing eldercare through the power of creativity.

Born and raised in New Delhi, India, Manjot S.Bedi moved to Japan at 17. After a career as a creative director making numerous commercials for a major advertising firm, he now runs his own company, focusing on branding and creative projects. Simultaneously, Bedi is passionately working to improve Japan’s elderly care.

He states, “Advertising is about solving problems. When I encountered the elderly care frontline, it was full of them. As an advertising professional, I felt I had to solve this.

His resolve was solidified by a visit to Ise Grand Shrine. Filming the Shikinen Sengu (periodic rebuilding), he felt a profound “gratitude” for Japan’s cultural heartland, which inspired him. Observing elderly care, however, left him unsettled. He felt that while we owe our existence to our elders and should only feel gratitude, this wasn’t reflected in the care system, where seniors even lacked a proper place.

Leveraging his skills, Bedi launched KAiGO PRiDE in 2019. He found that care workers lacked confidence, with some even hiding their profession.

This was a shock, but it revealed a crucial branding opportunity. KAiGO PRiDE began with the goal of instilling pride in care professionals, ensuring they receive the respect they deserve.

Mr.Bedi’s six years of dedicated work are creating a significant movement in Japanese elderly care. His organization photographs care workers to show them “how cool they are” and has enlisted 300 national ambassadors to spread KAiGO PRiDE’s message.

They host “KAiGO PRiDE WEEK,” an annual national event featuring lectures and discussions to invigorate the care community. The “International KAiGO Festival” is a business-focused event, presenting the “KAiGO DESIGN AWARD” for innovative products and services, and organizing “LiNK WALK” where care workers and seniors walk together.

Mr.Bedi sees a huge future in the “silver economy,” potentially reaching 100 trillion yen. He believes this growth can bring happiness to caregivers, care workers, and the entire sector. The “International KAiGO Festival” acts as a platform for startups and businesses to drive next-generation models and innovations. Bedi’s creativity is set to profoundly transform Japan’s elderly care and economy.

ファッションショーやLiNK WALKで高齢者も介護職の人も盛り上がる。

プロのカメラマンによる写真でプライドも高まる。

自分らしさをファッショナブルに表現する介護職の人々。

[PR]男性の脱毛事情と進化し続ける医療脱毛。

Feature | 2025.8.24

今泉 明子先生

医療法人青泉会

今泉スキンクリニック 院長

医学博士/日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

濱 正悟さん

俳優、NHK連続テレビ小説

「舞いあがれ!」など数多くのドラマや映画に出演。

「SPLENDOR X」TVCM出演中。

医療脱毛は痛いし、時間がかかるというイメージで躊躇している人は多い。

「そもそも脱毛って必要?」「毛は自分で剃る」という方に脱毛することのメリットと意外な効果について今泉先生にお話を伺いました。

男性の脱毛事情

濱さん:

僕はドラマや映画などの役柄に合わせて撮影の度に剃っているのですが、今回、 SPLENDOR X(以下、スプレンダーX)のCMに出演したことで医療脱毛に興味を持ちました。俳優の友達とか、一般企業に勤めている友達も脱毛している人が多いのですが、男性脱毛は増えていますか?

今泉先生:

非常に増えています。濱さんのように若い方から年配の方まで年齢層は幅広いです。 最近はサウナなど人前で露出する機会が男性も多いからだと思います。清潔感があるので身だしなみの一環になってきています。介護脱毛をする人も増えていますね。

濱さん:

僕もサウナに行くので、男性の足を見ることがありますが、美意識が高い方が多いと感じます。ヒゲをデザイン脱毛している人も見かけますがそういうこともできるんですか?

今泉先生:

できます。ヒゲは何度か施術したあと、鼻下だけ残すとか顎だけちょっと残して照射するといったオーダーメイドの脱毛を希望される方が多くなっていますね。

濱さん:

毎日ヒゲを剃らなくてよくなるので、脱毛した方が時間を短縮できますよね。医療脱毛とエステ脱毛って具体的に何が違うのですか?

今泉先生:

医療脱毛は“半永久脱毛”と言われています。毛根にダメージを加えて、発毛の機能を破壊します。生えてきたとしても産毛が残るくらい。エステ脱毛は、毛根に熱を加えるだけで発毛の活性を抑える程度なので、抜ける数も少なく回数も必要です。効果が高く回数が少なく済むのは医療脱毛です。

濱さん:

脱毛施術のあと赤くなったりしますか?

今泉先生:

個人差はありますが、赤くなったりちょっとヒリヒリしたりする方もいます。患者さんの肌の状態や毛質に合わせて医師が適切な出力を見極めながら施術しますが、赤みが強い場合は塗り薬を処方することもあります。

脱毛後の意外な変化と進化する脱毛機

濱さん:

先日初めての脱毛で「スプレンダーX」を体験したのですが、思っていたよりは痛くなかったです。脱毛が初めてなので最初は一番弱い出力で照射してくださり、この部分はレベル上げてみましょうかと確認しながらやっていただいたので、安心して受けることができました。

今泉先生:

2つのクーリングシステムを備えていて“痛みが少なくなるように工夫されている”というのが、このスプレンダーXのいいところです。簡単にいうと冷風機の冷たい風と冷えた先端をあてるという2つのクーリングで、照射前から照射後まで持続的に冷やすのでクーリングの効果が高い。それが痛くない理由なんです。

濱さん:

毛が濃いところは弾く感じが強いところがありましたが、クーリングの力で、そこも痛くなくやってもらいました。あとは速かったですね。照射した後に確認して、痛くないです大丈夫ですって伝えたらさっと照射して、もう終わりかって感じでした。

今泉先生:

従来の脱毛機はもっと面積が小さく、照射面がラウンド型でした。ただ、ラウンド型は重ね打ちが必要になるので時間がかかるほか、照射漏れのリスクもありました。スプレンダーX は27mm×27mmのスクエア型と最も大きな口径の機器なので、熟練した医療従事者は背中だと2~3分で終わります。男性は痛みがずっと続くのがとにかく苦手なので、速く終わるのがすごくいいですよね。

濱さん:

痛みではなく、くすぐったい時もありました。

今泉先生:

くすぐったく感じるのは、冷たい空気が当たっているのが大きいですね。火傷の回避ができるのと、患者さん側が心地よいと感じながら受けられます。

濱さん:

クリニックを選ぶときのポイントはありますか?

今泉先生:

脱毛での一番のリスクは火傷です。万が一火傷した時に対応できる専門医のいるクリニックを選ぶこと、スプレンダーX等の薬事承認を得ている医療機器かどうかも大事です。スプレンダーXはアレキサンドライトレーザーとヤグレーザーという2種類のレーザーの波長を一度に照射できるのがポイントです。アレキサンドライトレーザーは、毛のメラニンに対する反応が高く、脱毛効果が高いです。ヤグレーザーはメラニンに対する反応は弱くなるものの、男性など少し日焼けしている色黒な人にも比較的照射しやすかったり、より深くレーザーが入るので毛根が深いところにあるヒゲなどの太い毛に適しています。これらが一緒に出るので、様々な毛質や肌色の人にも使いやすいと言えます。

濱さん:

黒いものに反応するということは白髪は反応しないのですか?

今泉先生:

白髪は反応しないんですよ。ですから白髪になる前にやっていただきたい。先ほど介護脱毛が増えていると言いましたが、40代から将来を見越してされる方、奥様やパートナーに連れて来られる方が多いです。衛生面で考えてもデリケートゾーンの脱毛はすごくいいと思います。

濱さん:

脱毛施術のあと二週間くらいで毛が抜けていくと言われていますが、仕事の時には剃らないといけないので、剃っても大丈夫ですか?

今泉先生:

剃るのは大丈夫ですが、抜くと毛の根本にある毛根の部分が残り埋没毛に繋がる可能性があるので自然に抜け落ちるのを待ちましょう。

濱さん:

そうなんですね、気を付けます!脱毛すると剃る回数が減って肌にもやさしそうですね?

今泉先生:

剃ることは、肌の角質も剃るのでダメージがあると言われていますが、そのダメージも減るので肌が綺麗になります。顔の脱毛だと、ニキビができにくくなったりします。あとはレーザーにより熱が加わることで、くすみが飛び肌が綺麗になったと感じる人が多いです。男性もお肌ツルツルになりますよ。

濱さん:

何回くらいでツルツルになりますか?

今泉先生:

1~2回で目に見えて効果が実感できます。ツルツルのゴールが人によって違いますが、ほとんど毛がない状態を目指すのであれば8~10回くらいです。

濱さん:

肌がツルツルになるって言うのは嬉しい効果です。今日はありがとうございました。

広告