逢魔が刻。

逢魔が刻。

夏の夜に幽霊でひんやりしましょう、という話。

都市にはすっかり、暗闇がなくなった。 街灯に照らされて夜でも明るいどころか、 そこかしこに防犯カメラが設置され、24時間、 いつでも誰かに見られている。 これでは幽霊や妖怪が潜む場所がない。 日本には怪談話があり、そのなかで幽霊や妖怪に出会えた。 そこには、いわゆるホラー系にはない、 情念や業、怨念といった 人間の深奥をまさぐるようなドラマがあった。 儚く、美しく、おぞましい物語を久しぶりに見聞きしたい。 そこで今号のyoffでは「逢魔が刻」をテーマに特集。 幽霊画と講談を取り上げて、 円山応挙の絵やお岩さまの話も登場。 この号を読んで、夏の夜に涼を感じてもらえるとうれしいです。

逢魔が刻。

Feature | 2025.7.24

夏の夜に幽霊でひんやりしましょう、という話。

都市にはすっかり、暗闇がなくなった。

街灯に照らされて夜でも明るいどころか、

そこかしこに防犯カメラが設置され、24時間、

いつでも誰かに見られている。

これでは幽霊や妖怪が潜む場所がない。

日本には怪談話があり、そのなかで幽霊や妖怪に出会えた。

そこには、いわゆるホラー系にはない、

情念や業、怨念といった

人間の深奥をまさぐるようなドラマがあった。

儚く、美しく、おぞましい物語を久しぶりに見聞きしたい。

そこで今号のyoffでは「逢魔が刻」をテーマに特集。

幽霊画と講談を取り上げて、

円山応挙の絵やお岩さまの話も登場。

この号を読んで、夏の夜に涼を感じてもらえるとうれしいです。

Chill out with some ghosts on a summer night.

True darkness has vanished from the city,

and streetlights and round-the-clock

surveillance cameras leave no room for spirits to lurk.

Japan’s old kaidan (ghost stories) describe encounters

with ghosts or apparitions.

Unlike modern horror,

these tales delve into the depths of human emotion—

passion, karma, and grudges.

As we yearn to revisit these fleeting, beautiful,

and chilling tales,

this issue of yoff features “Ōmagatoki,”

the Twilight Hour of Spirits, through yūrei-ga (ghost paintings) and kōdan (storytelling),

including works by Maruyama Ōkyo

and the Tale of Oiwa.

May this issue bring shivers to your summer nights.

「東海道四谷怪談」、「怪談牡丹燈籠」、「番町皿屋敷」・・・。

古くから親しまれてきた怪談はどれも

怖さとともに情がある、とても日本らしいものだった。

夏の夜、部屋を暗くしての百物語。

百話目の話が終わると、そこに物の怪が現れる。怖い、でも楽しい。

世間にまだ暗がりがあった頃、その闇に幽霊や妖怪を見た。

そして24時間明るい現代では、その想像力がなくなってきた。

いやそれでも、今もクローゼットの中や廊下の片隅に、それは潜んでいる。

“Yotsuya Kaidan,” “Botan Dōrō,” “Banchō Sarayashiki”…

Such ghost stories are terrifying yet full of emotion and deeply Japanese.

On summer nights, people gathered in dimly lit rooms to share a hundred tales.

At the end, a spirit would appear. Scary, yet delightful.

When darkness still existed, people saw ghosts in the shadows.

But in our ever-bright world, our imagination has faded.Yet even now, they lurk in closets and hallways.

逢魔が刻。それは夕暮れの、昼と夜が交わる頃。濃紺の空に朱が滲み、見えるものが曖昧になる。

その頃を黄昏時ともいい、語源が「誰そ彼」にあるといったのが柳田国男。日没の時間帯は行き交う人々の表情が定かでなくなるので、人々はすれ違いざまに「あなたは誰ですか?」と問いあったという。そうしてコミュニケーションをとることで、相手が物の怪ではないと確認したのかも知れない。

昔から逢魔が刻には魔物に遭遇するといわれていた。薄暗い畦道を歩いているときに向こうからやってくる誰か。木々に覆われた山道で耳にする怪異の音。宵闇の奥に揺らぐかがり火。人はそこに異界のものを見てきた。

しかしそれも、せいぜい昭和の初めまでの話。通りには街灯が並び、密集する家々やマンションの窓から明かりがもれる現代では逢魔が刻に出会うのは難しい。

インターネットをのぞくと、闇を求めて廃墟や心霊スポットを巡るユーチューバーが多くいる。なかには身の毛がよだつものもあるが、多くはエンターテインメントされていて、逢魔が刻に潜んでいた情緒ある恐れは感じられない。

儚さやもの悲しさ、怨念や執念、恨みつらみ、もののあわれ。そういった情念のようなものがたっぷりと込められた恐れを求めて、今回の特集では幽霊画で有名な寺と怪談噺を得意とする講談師のもとへ向かった。

ちょうど、お盆にさしかかり、ご先祖さまの霊をお迎えする頃。冥界と現世がつながり、不可思議な怪に遇ってもおかしくない真夏の夜に、身近にある逢魔が刻を見つけて、心静かに想像力を働かせ、魔物を探すのも楽しいかもしれない。

Ōmagatoki— dusk, when day meets night. Crimson bleeds into the dark blue sky, and the world blurs.

This twilight is also called tasogaredoki, a term folklorist Kunio Yanagita traced to “tasokare”–“Who are you?” As faces blurred in the fading light, people asked, “Who goes there?”Perhaps to be sure they weren’t meeting something otherworldly.

For centuries, twilight was believed to be the hour of spirits. A lone figure on a dusky path. A sound in the woods. A flickering torchlight in the dark. People glimpsed the otherworld in such shadows.

Such encounters largely faded after early Shōwa. Now, with streetlights and glowing windows, twilight spirits are rare. And with them, our imagination has dimmed—once, it was not monsters in the dark, but imagination itself that lurked there.

Online, countless YouTubers chase haunted ruins and ghost spots. Some are chilling, but most are entertainment—missing the quiet dread twilight once held.

Ephemeral beauty, melancholy, vengeance, obsession, sorrow, and the pathos of things. To rediscover them, I visited a temple of ghost paintings and a master of ghost tales.

It was nearly Obon—the time to welcome ancestral spirits. Such midsummer nights, when the worlds of the living and the dead draw close, invite use to find our own twilight hour—pausing, imagining, and gently seeking the spirits that may still linger.

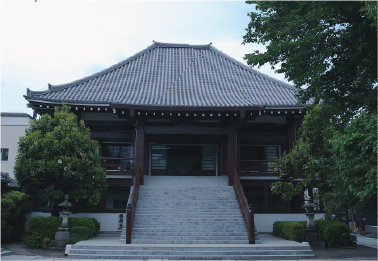

谷根千にある由緒ある寺、全生庵。ここに五十幅もの幽霊画が所蔵されている。

Feature | 2025.7.24

全生庵が所蔵する三遊亭円朝の幽霊画。

夏には虫干しを兼ねて、一般に公開される。

下町風情と穏やかな雰囲気で人気の谷根千。どこからともなく漂ってくる線香の香りに心が休まる。このあたりには寺が多く、歴史を感じさせる独特な景観が広がっている。

そんなエリアにある東京メトロ千代田線の千駄木駅から三崎坂を上っていく途中にあるのが、幕末・明治前期の幕臣、山岡鉄舟ゆかりの寺「全生庵」。落語家である三遊亭円朝の墓所としても知られており、また多くの幽霊画を所蔵していることでも有名。

全生庵には五十幅の幽霊画があり、それらは「怪談牡丹燈籠」や「真景累ヶ淵」などの原作者でもある三遊亭円朝がコレクションしていたもの。円朝は生前、柳橋で怪談会を催したときから百物語にちなんで百幅の幽霊画を集めはじめ、その一部が全生庵に収められている。

全生庵では年に一度、八月一日から三十一日まで、所蔵している幽霊画のなかから約三十幅を、虫干しを兼ねて一般に公開。

伝・円山応挙とされる「幽霊図」や伊藤晴雨の「怪談乳房榎図」、他にも柴田是真、河鍋暁斎ら著名な画家たちが描いた幽霊画が展示される、鳥肌ものの展覧会となっている。

これら貴重な幽霊画について、全生庵はただ所蔵しているだけだと住職の平井正修さんはいう。「幽霊画の研究は、専門の先生がされているかと思いますが、私どもの方では円朝師匠からお預かりしたものを大切に保管しているだけです。寺に幽霊画があることよりも、円朝師匠がお集めになられたことの意味が大きいと思っています」。

幽霊画展は地域の活性化のために始められた。「もともとは円朝師匠の命日である八月十一日の前後、一週間ほどを使って幽霊画を虫干ししていました。するとあるとき町会から『街おこしのイベントにしたいので、幽霊画の虫干しを一般の方にも公開できないか』と打診がありました。それがきっかけで始めてもう四十年ほど経ちます。回数を重ねるうちに広く知れ渡るようになり、今では多くの方が見学に来られます」。

どうして、円朝は幽霊画を全生庵に収めたのか。「その理由はわかりかねますが、鉄舟先生の禅のお弟子さんが円朝師匠だったという話は聞いています。そういった関係もあり幽霊画を収められたのかも知れません」。

全生庵の境内にある本堂に幽霊画が並ぶ。蝉の声を聴きながら、一幅一幅、じっくりと見入るうちに汗はひき、うすら寒ささえ覚える。しんみりと楽しむ、日本の夏がここにある。

Zenshō-an, an old temple in Yanesen, holds fifty ghost paintings.

The collection of Zenshō-an holds the ghost paintings of rakugo master San’yūtei Enchō.Each summer, they are aired—and exhibited—for the public.

Yanesen is cherished for its old-town charm and quiet streets.Incense drifts through the air, and temples line its historic lanes.

Up the hill from Sendagi Station on the Chiyoda Line lies Zenshō-an, founded by the Bakumatsu-era samurai Yamaoka Tesshū. It is also the resting place of rakugo storyteller San’yūtei Enchō, and home to a famed collection of ghost paintings.

Zenshō-an holds fifty scrolls from the collection of Enchō, who was famous for ghost stories such as Botan Dōrō and Shinkei Kasane-ga-Fuchi. Enchō hosted ghost-story gatherings in Yanagibashi and began collecting ghost scrolls in homage to the Hyaku-monogatari tradition. Some now reside at Zenshō-an.

Each year from August 1 to 31, the scrolls are aired and displayed to the public.

Highlights include the ghost painting attributed to Maruyama Ōkyo, Itō Seiu’s Chibusa Enoki,and eerie works by master artists such as Shibata Zeshin and Kawanabe Kyōsai—an exhibition sure to give you goosebumps.

Chief priest Shōshū Hirai says the temple is simply a caretaker: “We leave research on these paintings to the experts,” he says. “What matters to us is that these were entrusted to us by Master Enchō. The fact that he collected them carries deeper meaning than their simply being here.”

Exhibition of the ghost painting s was born out of a desire to revitalize the local community. “We started airing the scrolls privately around August 11, Enchō’s memorial day,” says Hirai. “Then the neighborhood asked us to open it to the public. That was nearly 40 years ago—and it’s grown ever since.”

Why did Enchō entrust these ghost paintings to Zenshō-an? “We can’t say for certain, but it’s said that Master Enchō was a Zen student of Tesshū. Perhaps that connection inspired his choice.”

The scrolls line the main hall at Zenshō-an’s quiet grounds. As viewers admire them under the buzz of cicadas, the summer heat gives way to a subtle chill. The perfect Japanese summer: quiet, reflective, and gently haunted.

円山応挙や伊藤晴雨といった著名な画家たちによる幽霊画の傑作を楽しむ。

Feature | 2025.7.24

全生庵にある数々の幽霊画のなかから四点を紹介。

夏の夜中に、お独りでお楽しみください。

Presenting ghostly masterworks by Maruyama Ōkyo,Itō Seiu, and others.

Four standout scrolls from the Zenshō-an collection—best viewed alone, on a quiet summer night.

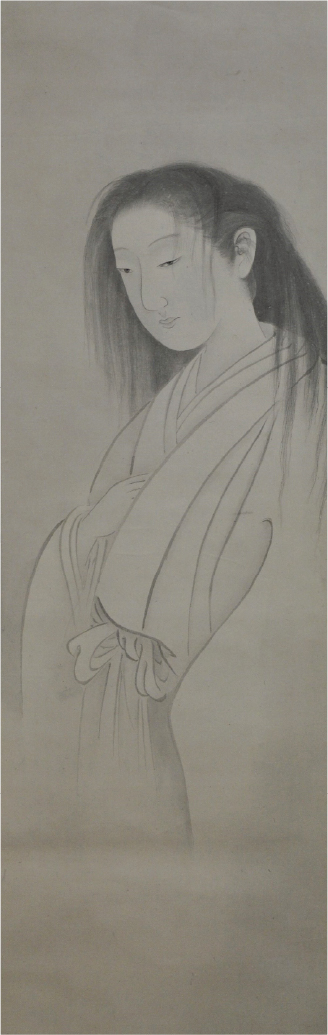

Ghost Figure; Maruyama Ōkyo

円山応挙「幽霊図」

存在感の薄い美しい女性が立っている。立ってはいるが足はなく、儚い雰囲気を纏っている。そのことがないと、彼女を生身の人間だと思うかもしれない。「写生画」の大家といわれる円山応挙が描いた「幽霊図」。足のない幽霊を描き始めたのは応挙だといわれていて、全生庵のこの絵もそうなっている。絵自体におどろおどろしさはなく、それどころか気品すら感じられる。しかし、長く見つめているとこちらの魂を持っていかれそうな、そんな不安を覚える。応挙の幽霊図は全生庵のものを含めて世の中に三作あるといわれ、ひとつは青森県弘前市久渡寺に、もうひとつはカリフォルニア大学バークレー校に所蔵されている。希少な応挙の作品を全生庵で鑑賞することができる。

A pale, ethereal woman stands in silence—but she has no feet. Without that one detail, she could be mistaken for the living.This ghost portrait, by Maruyama Ōkyo—master of shaseiga (sketching from life)—may be one of the earliest depictions of a ghost without feet, a style that became iconic. Graceful, not grotesque, it quietly unsettles, as if it might draw your soul away.Only three of Ōkyo’s ghost scrolls survive: one at Zenshō-an, —at Zenshō-an, Kudōji in Hirosaki, and UC Berkeley. Seeing one at Zenshō-an is a rare privilege.

The Flower Basket and the Ghost; Matsumoto Fūko

松本楓湖「花籠と幽霊」

幕末から大正時代にかけての尊皇家であり歴史画の大家であった松本楓湖。ここに描かれている女性の形相の、そら恐ろしいこと。鋭い目で相手をにらみ、自分の髪を握りしめ、また口にくわえた力のこもった様子からは途方もない怒りが感じられる。女性の傍らでは、乱暴に投げ出された花籠がひしゃげ、花がこぼれ落ちようとしている。どこをとっても気迫にあふれた絵は、しかし全体としては静寂が漂い、その違和感が恐ろしさを増幅させている。ちなみに楓湖の墓所は全生庵にある。お盆の頃、この世に帰ってきた作者とともに、お堂でひっそり、「花籠と幽霊」を鑑賞するのもいいかも知れない。

Matsumoto Fūko, an imperial loyalist and noted painter of historical scenes from the Bakumatsu to Taisho eras, brings chilling intensity to this piece. The woman’s expression is terrifying—sharp eyes, a face contorted with fury. She clenches her own hair in both hand and mouth, her posture radiating a staggering rage. Beside her, a flower basket lies crushed—the blooms inside spilling out. The painting brims with raw emotion, yet its stillness amplifies the unease, making the quiet all the more disturbing.Incidentally, Fūko’s grave is at Zenshō-an. Might he himself return during Obon, silently gazing at the scroll he once painted?

The Breast-Enoki Ghost Tale; Itō Seiu

伊藤晴雨「怪談乳房榎図」

この幽霊画は三遊亭円朝作の怪談「乳房榎(ちぶさのえのき)」を題材にした作品。怪談のなかの一場面にある、滝に放り込まれた我が子を救うために幽霊となって現れる父親の姿を描いている。乳飲み子は彩色され温かみがあり、幽霊となった父親にはモノトーンに暗赤色の血糊のような色をつけ冷淡に。その相反するイメージが作品に深みをもたらせている。さらに父親の表情には恐怖や苦しみ、憎しみといった複雑な感情が滲みでていて、見るものの感情を揺さぶる。伊藤晴雨の卓越した技術と表現力が光るこの作品は、江戸時代の幽霊画のなかでも人気のある一幅。

Based on San’yūtei Enchō’s ghost tale Chibusa no Enoki, this painting captures a spectral father rescuing his infant son from a waterfall. The child glows with warmth in soft color, while the ghostly father is rendered in cold monochrome, dark crimson evoking blood. The contrast heightens the scene’s intensity—his face etched with fear, anguish, and hatred, stirring the viewer to the core.A masterwork of Itō Seiu’s artistry and emotional power, this remains one of the most cherished ghost scrolls of the Edo tradition.

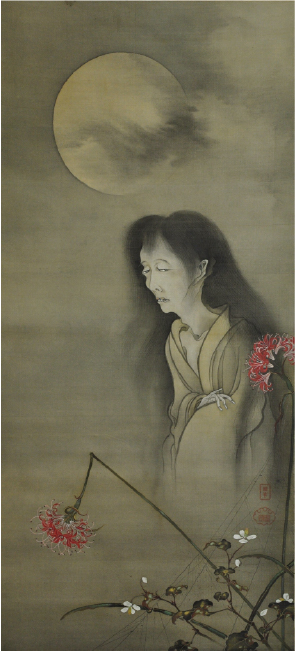

Ghost Under the Moon, ; Setsuō

雪翁「月下幽霊図」

美しさと恐怖を兼ね備えた幽霊画の傑作。満月の下に現れた痩せ細った女性の幽霊。周囲には真っ赤な曼珠沙華と白いどくだみが咲き誇り、そのなかの一本の曼珠沙華の茎が折れているのが、不吉な暗示を感じさせる。月にかかる雲のぼかしや花・葉に施された金泥のたらし込みなど、多彩な様式が取り入れられたこの幽霊画は現代の美術愛好家たちからも高い評価を得ている。怖く、儚く、美しい。幽霊画の三大要素が、この一幅に見事に表現されている。

A hauntingly beautiful work that fuses elegance and fear: beneath a full moon, a gaunt female ghost stands surrounded by crimson spider lilies and pale dokudami flowers bloom around her, one spider lily stalk broken—a dark omen. With moonlit clouds drifting past and gold flecks shimmering on leaves and petals, the artist’s rich textures and techniques captivate viewers even to this day. Terrifying, ephemeral, and beautiful, this scroll embodies all three core elements of the ghost painting tradition.

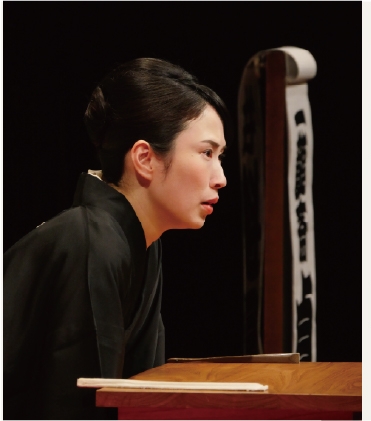

世襲制ではない講談界で初の三代目となった講談師、一龍斎貞鏡。

Feature | 2025.7.24

父が演じた怪異談に惚れ込んで講談師に。

そんな貞鏡が語る、怪談の魅力。

「つむりには越路の雪をいただき、額に青海の波を漂わせ、腰に梓の弓を張り、いつしか姿は翁と変わられました!!」。いきなり、ど迫力の名調子が響き渡り、一気に噺へと引き込まれる。「雪を頭に乗せて白髪となり、額には波のような皺が刻み込まれた様を語っています。このように美しい日本語で表現されていることも、講談の魅力のひとつです」。

そう語る一龍斎貞鏡さんは、実父に八代目 一龍斎貞山、祖父に七代目 一龍斎貞山、義祖父に六代目 神田伯龍をもつ、講談界初の三代続いての講談師。そして五人の子どもをもつ母親でもある。

貞鏡さんが講談師になるきっかけは怪談だったという。「三遊亭円朝師匠がつくられた牡丹燈籠という怪談噺がありますが、その元となった中国に伝わる牡丹灯記という怪異談を、私の父である貞山が申し上げたのを聴いたときです」。そのとき、講談師になろうと思った。「もともと怪しい話や怖い物語が大好きだったこともあり、父の牡丹灯記を聴いて “これは面白い、跡継ぎになる!” と決めました」。

祖父の七代目 一龍斎貞山も怪談が得意だった。「お化けの貞山と呼ばれるほどでした。立体怪談といって、会場の照明を落とし、釈台に仕掛けをして、下から青いライトで顔を照らすなど趣向を凝らしていました」。祖父の怖いもの好きは孫へと受け継がれた。

怪談を演じる前は必ず、四谷三丁目にあるお岩稲荷田宮神社に行く。「今年は出産もあり、つい、お参りを後まわしにしながら四谷怪談の稽古に取り組んでいました。お岩さまの誕生の場面が五月五日なのですが、その五月五日に子どもたちと遊んでいたら、ひょんなことで右足の薬指の骨を折りました。急いで予定を立て直して、翌々日にはお参りに行きました。偶然でしょうか?科学では説明できないことが実際に起こるのです」。他にも、怪談を演じるときに不思議な体験をしたことがあるという。

貞鏡さんは怪談のどこに惹かれるのか。「因果応報。自分がやった悪事は自分のみならず子どもや孫、その先の七代まで祟る。それが怖い。ある話のなかには、殺した人の娘と殺された人の息子が過去を知らずに夫婦になり、仲がうまくいかず、関係がどろどろになり、最後は殺し合うというものがあります。恐ろしい、でも理由があるから面白い」。

怪談は美しくもあると貞鏡さんはいう。「牡丹燈籠では、亡き女がこの世の男に惚れ、なんとか手繰り寄せながら逢う瀬を重ねます。その筋立てとともに、ぼんやりとした灯籠の明かりに浮かび上がる景色が儚く、美しい。 一方でお岩さまは凄まじい。例えばこんなシーンがあります。 お岩様の夫である伊右衛門に横恋慕したお花。 心変わりをした伊右衛門。夫の裏切りを知ったお岩様が恨みを呑んで亡くなる。その後、お花が行方不明になり、伊右衛門が仏壇を開けると、お花の生首がごろりと転がり落ちる。しかもここまでに、お岩さまを裏切った人間が何十人も、ばったばったと死んでいく。でもそこにはお岩さまの情念が描かれていて、それが切なく、そして美しい」。

話を聞いているだけで鳥肌が立ってくる。この夏は貞鏡さんの怪談を聞いて、逢魔が刻に浸りたいと思った。

In the traditionally non-hereditary world of kōdan storytelling,

Ichiryūsai Teikyō is

the first third-generation performer.

Inspired by her father’s ghost tales, she now speaks of their lasting allure.

“Snow crowned his head like Echigo’s peaks, the waves of Aomi rippled across his brow, and at his waist a catalpa bow was strung—before he knew it, he had become an old man!” With this thunderous opening, the room is gripped, drawn into the tale in an instant. “He’s describing how snow settles into white hair, and wave-like wrinkles form on the brow. The lyrical beauty of the language is one of kōdan’s great appeals.”

So says Ichiryūsai Teikyō, daughter of the 8th Ichiryūsai Teizan, granddaughter of the 7th, and step-granddaughter of the 6th Kanda Hakuryū—making her the first third-generation storyteller in kōdan history. She is also the mother of five.

It was a ghost tale that first drew her to kōdan. “Strictly speaking, ghost stories are kaidan—tales of the strange. Enchō adapted one from a Chinese story called Botan Tōki. When I saw my father perform Botan Dōrō, I was captivated.” That was when she knew she would become a kōdan performer. “I’ve always loved eerie tales. Hearing my father’s Botan Dōrō, I thought, ‘This is amazing. I’ll carry on the tradition!’”

Her grandfather, the 7th Teizan, also excelled at such tales. “He was even nicknamed ‘Ghost Teizan.’ He’d stage immersive 3D kaidan—dimming the lights, rigging his lectern, and illuminating his face from below with a blue light.” Her love of the macabre is clearly inherited.

Before performing a ghost tale, she always visits Oiwa Inari Shrine in Yotsuya. “This year I gave birth and delayed my usual visit as I was rehearsing Yotsuya Kaidan. On May 5, which is Oiwa’s birthday, I broke my toe while playing with my kids, so I quickly rearranged my scheduled and went to pay my respects two days later. Just a coincidence? Some things science can’t explain.” She’s had other strange experiences while performing ghost tales.

What draws her in? “Karma. A person’s sins can haunt their children—and generations beyond. That’s terrifying. In one tale, a killer’s daughter marries the victim’s son. Their love festers into jealousy and murder. Horrifying—but fascinating.”

She also finds ghost tales deeply beautiful. “In Botan Dōrō, a woman’s ghost falls for a living man and seeks ways to be near him. The dim lantern light that reveals their fleeting meetings is wistful and beautiful.” “Oiwa-sama, on the other hand, is fierce.” “Oiwa-sama dies wretchedly and, in ghostly revenge, kills O-Hana—the woman who coveted her husband—and hides her severed head in a household altar. When her husband Iemon, who poisoned Oiwa, opens the altar… the head rolls out. By then, dozens who betrayed her have already met violent ends. But what truly chills me isn’t the violence—it’s the sorrow in Oiwa-sama’s spirit. That’s what makes it beautiful.”

Just hearing her speak sends a chill down the spine. This summer, I want to hear Teikyō’s ghost tales—and lose myself in the twilight hour of spirits.

〜 講談師 七代目 一龍斎貞鏡 高座予定 〜〈2025年8月〉

[PR]肌に蓄積した紫外線ダメージに新たなアプローチ!

Feature | 2025.7.24

小柳衣吏子 先生

AOHALクリニック 院長

順天堂大学医学部皮膚科助教(非常勤)

日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

日本美容皮膚科学会会員

日本抗加齢医学会評議員・認定専門医

樋場早紀さん

モデル

「美的GRAND」など多数の雑誌TV・CMなど幅広く出演

フォトフェイシャル®アンバサダー

紫外線が老化の原因の8割。正しくケアして若々しい肌をキープしたい。

紫外線ダメージは皮膚に蓄積するので、若い頃に日焼けした人はシミ・シワは避けられない?

皮膚科医の小柳衣吏子先生にお話しを伺いました。

肌老化の原因は紫外線

樋場さん:

私は職業柄、顔のアップの撮影が多いので、最近シミ、ソバカス、小ジワなどの加齢サインを感じています。スノーボードが趣味で雪山にも行くので、冬も紫外線を浴びておりそれも気になっています。

小柳先生:

肌老化の原因の8割が紫外線だと言われていますので、日焼け止めをたくさん塗ってください。ほとんどの方が塗る量が足りていません。市販の日焼け止め1本を1〜2ヶ月で使い切るくらい、1回の使用量は多めです。塗る量が十分でないとシミになりますので多めに塗ることが重要です。

樋場さん:

外出先で塗り直す必要はありますか?

小柳先生:

樋場さんはウィンタースポーツをされるんですね。雪面では反射

で紫外線量が2倍近くになることを知っておいてください。

また、夏場に外出するときは、外出先で再度上から日焼け止めを

塗り重ねるというのが大事になります。

樋場さん:

学生の時は顔が黒く日焼けしても気にしていませんでした。

小柳先生:

生涯で浴びてきた紫外線の累積量が将来の肌に影響を及ぼします。若い頃の日焼けが今後シミやシワになって出てくる可能性はありますね。

樋場さん:

そうなんですね。実は最近、シミやシワが出てきて悩んでいます。

小柳先生:

日常生活での紫外線対策としては日傘をさすことも有効です。ただ実際にシミやシワが出てきた場合は、美容医療の力を借りることをお勧めします。

樋場さん:

室内でも紫外線は気にした方がよいでしょうか?

小柳先生:

紫外線には、紫外線A波(UVA)と紫外線B波(UVB)があります。室内の場合、窓ガラスでUVBはカットできるのですが、UVAは窓ガラスを透過します。したがって窓辺でお仕事をする場合も日焼け止めは塗った方がよいです。UVAは肌の奥深くに到達するので、シミだけではなくシワの原因になります。

樋場さん:

新幹線とか飛行機の窓側は気をつけた方がいいと言われたことがあります。

小柳先生:

幹線と飛行機の窓ガラスはUV加工されていますので、恐れなくてもよいと思います。それよりも加工されていない家の窓ガラスには注意したほうがいいです。室内でも日焼け止めは必須です。紫外線が強くなる夏はコンビニに行く時、洗濯物を干す時など、3分程度日光を浴びただけでも将来シミができやすくなるので、朝の洗顔後は日焼け止めを塗ることを習慣にすると良いですね。太陽光全般は老化の原因にもなりますし。

樋場さん:

夏のお肌のケアを教えてください。

小柳先生:

日焼け止めはSPF50、PA++++が良いでしょう。汗をかいた時、肌に汗が付着している状態が続くと肌がアルカリ性になり荒れる原因になります。帰宅したらシャワーを浴びるなど、なるべく早く洗い流すことをおすすめします。また、皮脂が多く出るため、朝は洗顔料を使って洗顔するのがお勧めです。ベタつくからと保湿をしない人もいますが、密閉されたビルの中でエアコンを浴びると肌がドライになるので、お肌の保湿は意識した方が良いと思います。

リラックス美容施術にもなる「GeneoX」

樋場さん:

日々のケアは大事だと思いますが、プラスアルファで何かできることはありますか?

小柳先生:

美容皮膚科医に相談することは選択肢の一つです。シミの診断やお肌のアドバイスを専門知識にそってお伝えすることが可能です。患者さんの悩みや希望を伺って何が良いかをご提案します。

樋場さん:

そうなんですね。ちなみに私は仕事柄、急に肌の状態を整えたいとき、かさぶたが出来るようなダウンタイムがあると困る場合があるのですが、そのようなこともご相談できますか?

小柳先生:

同じようなご希望をされる患者さんはいらっしゃいます。「Geneo X(以下、ジェネオエックス)」という美容機器は施術後のダウンタイムがなく、施術中の痛みもありません。そのような機械を選択するのも1つですね。

樋場さん:

ジェネオエックスに興味あります。詳しく教えてください。

小柳先生:

ジェネオエックスは美容施術の複合機です。3ステップで、「引き締め」「角質除去」「酸素充足」「美容成分の浸透」を行います。1ステップ目は高周波と電気刺激(ESA)でむくみを取ったり、肌を引き締めたりします。 2ステップ目はピーリングにより角質層を取り除いて肌のターンオーバーを整えます。さらには肌表面の酸素を豊かにする作用もあるので肌代謝が促されます。 3つ目は超音波を使って、肌悩みに合わせた美容液を浸透していきます。1回の施術で網羅的に悩みにアプローチでき、直後から変化を感じる方も多く、人気の施術です。

樋場さん:

パーティや結婚式など、ここぞというイベント前に施術したいですね。イベント当日にジェネオエックスを受けても大丈夫でしょうか?

小柳先生:

ジェネオエックスの施術は全身にできますのでお顔だけではなく、デコルテなども良いかもしれません。過去に何度かジェネオエックスの施術を経験されていれば、パーティ当日に施術しても全く問題ありません。初めて受ける方もその旨お伝えいただければ出力の調整や刺激が少ない美容成分を選択できますから、当日でも問題なく受けていただけると思います。

樋場さん:

お子さんがいらっしゃる方だと学校行事にあわせても良さそうですね。

ジェネオエックスを受けてみたくなりました。

小柳先生:

ジェネオエックスはマシンからリラクゼーション音楽も流れます。しかも何曲もあり、優雅な気分で受けていただけるので、クリニックにいるのを忘れてしまうかもしれません。

樋場さん:

リラックスもできるということですね。お勧めの施術頻度はどれくらいですか?

小柳先生:

月1回くらいです。 痛みもダウンタイムもなく、その上、数回施術するとキメが整うなど、目に見えてお肌の変化がわかるようになる方もいらっしゃいます。

樋場さん:

日焼け肌にはできないとか、他の施術との重複不可といった制限があることが多いですが、ジェネオエックスはどうでしょうか?

小柳先生:

季節や世代を選ばずお受けいただけるのもジェネオエックスのいいところです。またどんな施術とも併せることができますので、患者さんは施術のタイミングを練る必要がありません。その点でも受けやすい施術だと言えます。

樋場さん:

ジェネオエックスと他の施術の両方受けるのもよいですね。本日はありがとうございました。

広告