酒のうまさを追求する、その先に世界が見える。

Feature | 2024.11.22

旭酒造会長 桜井 博志氏

うまければ人に選ばれ、うまくなければ人が離れる。

シンプル、だけど難しい道を獺祭は真摯に歩みつづけている。

獺祭という酒がある。日本酒を飲まない人も名前は耳にしたことがあると思う。山口県の旭酒造が「酔うため、売るための酒ではなく、味わう酒を求めて」醸している酒。いまでは海外へも販路を拡大している。そんな勢いが止まらない獺祭のいまとこれからを、旭酒造の桜井会長に聞いてみた。

「そもそも日本酒という呼び方は好きではありません」と語りはじめた桜井会長。「ワインを仏酒とはいいませんよね、なのに日本酒という。なんだか縛りがあるというか、自由度がないというか。海外で生産していると違和感があります」。のっけから世界を視野に入れている桜井会長らしい話がでてきた。

「いま清酒から若い人が離れていて、それはデータにも現れています。それなのに業界全体に危機感がありません。みんなそれなりに酒を広めようとしているのでしょうが、いまひとつピントが合っていな」。確かに、日本酒の業界は様々な手で酒ファンを獲得しようとしているが、それは方向が違う?

「うまくないから人が離れていくし、うまければ人に選ばれる。それは簡単な話です。ただ、うまい酒をつくるのは簡単ではなく、そこを切磋琢磨にやっていかなければならない。多くの人に飲んでもらう、つまり売れるために私たちは思考し、丁寧に、酒づくりを行っています」。

酒の味にこだわることが販路を拡げる。「戦略はありません。いい酒をつくって、飲んでもらって、そこに結果がでる。獺祭は1984年に9,700万円だった年間売上が2024年には197億円になろうとしています。この数字はうまさの結果だと思っています」。

獺祭はさらにたくさんの人からの“おいしい”を獲得するために海外へと進出している。「いま、さらなる拡大を実現するなら海外をマーケットにするしかありません。そんなとき舞台としたいのは市場が大きいアメリカです。そこでニューヨークに酒蔵をつくり『DassaiBlue』というブランドを立ち上げました」。

2023年に完成したニューヨークの酒蔵は日本でも大きな話題になった。「アメリカへの進出は長年の願いでした。しかし苦労しています。アメリカの大衆社会は多少チープでも安いものを選ぶ傾向があり、プレミアムな酒はなかなか手に取ってもらえない。最初は理解できなくても、うまければわかってもらえることを信じて、ニューヨークでの酒づくりをつづけています」。

桜井会長は日本センチュリー交響楽団の理事長でもあり、いまのクラシック音楽を取り巻く環境は日本酒業界と似たところがあるという。「クラシック音楽は文化というところにあぐらをかいていて、若い人が入ってきづらくなっています。それは清酒業界と似ているのかもしれません」。“日本酒”は日本にとらわれることなく自由に世界へと羽ばたいていく必要がある。「いま、アルコール消費が減っています。酒には酔うだけではなく、おいしさ、味わいも求められています。そこを提供できないと生き残れません。獺祭はワインやシャンパンを超えて世界に愛される、年間売上1,000億円の酒となることを目指しています」。獺祭は日本酒という域を超えようとしている。

The pursuit of taste in sake opens up new worlds.

Sake, if it’s truly good, earns loyalty; if it isn’t, people move on.

Dassai continues to walk this simple yet difficult path with sincerity.

Even those who don’t drink sake have likely heard of Dassai. Produced by Asahi Shuzo in Yamaguchi Prefecture, this sake was crafted not “to intoxicate or merely sell, but to be savored.” Today, its reach extends overseas. We spoke with Sakurai about Dassai’s journey and what lies ahead.

“Frankly, I dislike the term ‘nihonshu’ (Japanese sake),” Sakurai confides. “They don’t call wine ‘French wine’ in France, do they?It’s limiting, especially when we’re producing abroad.” From the start, Sakurai’s global perspective is clear. “Young people are moving away from sake, and the data confirms it. Yet the industry lacks a sense of urgency. Everyone’s trying to promote sake, but their approaches often miss the mark.”

Sakurai believes simplicity reigns: “People stray when the product isn’t excellent, and they stay when it is. Making exceptional sake is not easy—it requires constant refinement. We focus on taste and quality, and through this dedication, we’ve grown our reach.”

With no elaborate marketing strategy, Dassai’s journey speaks for itself: from 97 million yen in annual sales in 1984 to a projected 19.7 billion yen in 2024—an achievement Sakurai credits purely to quality.

Now, Dassai is expanding globally to capture even more palates. “To grow further, we must target international markets, particularly the U.S. With this vision, we established a brewery in New York and launched the Dassai Blue brand,” Sakurai explains.

Completed in 2023, the New York brewery garnered considerable attention even in Japan. “Expanding to the U.S. has been a long-held goal of ours. However, the American market tends to favor affordable options over premium quality. Despite initial challenges, we believe our quality will eventually be recognized, and we’re committed to crafting sake in New York.”

Also chairman of the Japan Century Symphony Orchestra, Sakurai sees parallels between the classical music world and the sake industry. “Classical music is often seen as untouchable culture, making it less accessible to younger audiences—much like sake.” He envisions sake freed from its traditional confines. “Alcohol consumption is declining, and people now seek flavor, experience, and nuance in what they drink.

Without that, we won’t survive. Dassai aims to surpass wine and champagne, striving for a future where sake is loved worldwide and reaches 100 billion yen in annual sales.” Dassai is aiming to transcend the traditional bounds of Japanese sake.

獺祭の酒蔵

獺祭の酒蔵

人がうまいと思うものは、こだわりをもって、人がつくる。

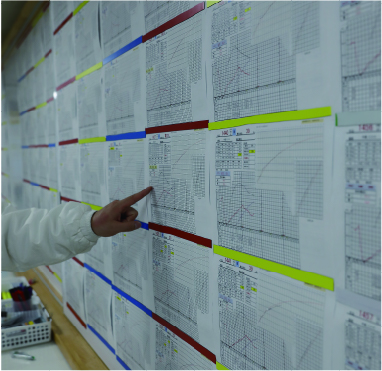

ビルの一室には「分析室」がありセンサーによる情報収集とデータ分析を駆使し、徹底した品質管理を行っています。

獺祭の酒蔵には杜氏がいない。

そこでは若いスタッフたちが酒づくりを行っている。

つくりにこだわり、うまさが人を惹きつけ、広く愛されるようになる。広告を必要とせず、味こそがすべてと酒づくりに取り組む旭酒造。

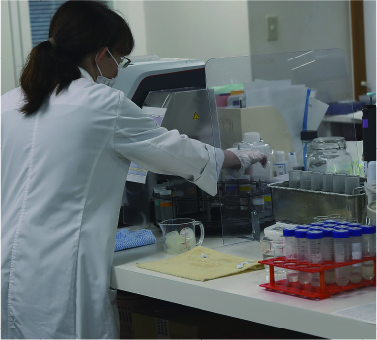

獺祭の酒蔵は山口県岩国市にある。ここで主役になるのは人。酒づくりに情熱をもち、良い酒をつくるという共通の目的で集まったスタッフたちだ。旭酒造では通常よくある杜氏や蔵人による酒づくりではなく、社員だけで酒づくりを行っている。通常は10年以上かけて経験する純米大吟醸の仕込み本数を、この蔵では1年で仕込む。だから若手でも、純米大吟醸づくりではベテランの杜氏にも引けをとらない経験が積めるという。

獺祭の製造工程には「洗米」「蒸米」「麹造り」「仕込み」「上槽」「瓶詰」があり、それぞれにこだわりが息づいている。例えば「洗米」では、洗米後に極度に水分を失った米を0.3%以下の精度で元の水分含有量に戻すため、すべてを手洗いで厳密にコントロールしている。手間はかかるが、最新の精米機器でもここまで繊細な作業はできないのだという。

「蒸米」では、外硬内軟な蒸し上がりの米をつくるために、敢えて労力が必要な和釜の技法を採用。また「麹造り」は人の手だけで行われ、昼夜を問わず4人体制で制麹をしている。他にも0.1%の精度でのもろみの温度管理や、こだわってつくられた味をそのまま瓶に詰めるための独自の技術など、隅々にまで獺祭ならではの製法がみられる。

獺祭の蔵では、もちろん機械もあるが、その工程のほとんどが人に頼ったものになっている。これは獺祭が要求する精度や品質を実現するためには、酒づくりを熟知した人の感性や技術、ノウハウが必要だから。

人だけが、人が本当にうまいと思えるものをつくることができる。いまの時代では忘れられている大切なことが、この蔵ではあたりまえに行われている。

Products that people love are crafted with passion by people. At Dassai’s breweries, there are no traditional master brewers and cellar workers.

Dedication to the craft draws people in, making Dassai a beloved choice—no need for advertisements when flavor speaks for itself.

Nestled in Iwakuni, Yamaguchi, Dassai’s brewery places people at its core. Here, a team united by their shared passion for creating outstanding sake pursues excellence, not through traditional master brewers but through the skills of dedicated employees. At Dassai, the production of Junmai Daiginjo sake—a process that might take over a decade to master elsewhere—is accomplished by these young artisans within a year, allowing them to gain unparalleled expertise.

The sake-making process involves meticulous steps like rice washing, steaming, koji preparation, fermentation, pressing, and bottling, each infused with exacting care.

For instance, the rice is washed by hand to restore the precise moisture level within 0.3% accuracy—a task too delicate even for the latest machinery. Traditional Japanese steaming techniques ensure a firm exterior with a soft core, while the koji-making process is supervised around the clock by a team of four, entirely by hand.

Temperature control within 0.1% accuracy and proprietary methods that capture the true flavor in every bottle are among the painstaking measures that define Dassai’s distinctive production.

Although Dassai uses machines, most steps rely on skilled hands, essential for meeting the brand’s rigorous standards. This is because the sensitivity, skills and know-how of people who are well-versed in sake brewing are necessary to achieve the precision and quality that Dassai demands.

Only human intuition and expertise can create products that truly resonate with people. In today’s world, such commitment may seem rare, but at Dassai’s brewery, it’s simply how things are done.

世界の酒となるために、ニューヨークへ進出。

DassaiBlue。

ニューヨークにはニューヨークの最高の獺祭がある。

海外マーケットを舞台にワインやシャンパンと並ぶ酒にする。その想いを実現する先駆けとして、ニューヨーク州のハイドパークに獺祭の酒蔵とテイスティングルームがある。

ここでつくられているのは獺祭の米国ブランド「Dassai Blue」。日本の獺祭と同じく、最高級のプレミアム日本酒を追求するために、100%山田錦という日本酒の究極基準とされる米でつくられている。この山田錦は、いまは日本のものを使っているが近い将来にはアメリカ産の山田錦を併用する予定だという。さらに、炭素排出量の削減や持続可能なサプライチェーンの確立など、環境への配慮もされている、Dassai Blueの酒蔵は55,000平方フィートの広さがあり、年間生産量は最大140,000ケース。日本からのベテランスタッフと地元ニューヨークのスタッフが一緒になって酒を手づくりしている。Dassai BlueのWEBサイトにはこう書かれている。 “NYに酒工場のコピーをつくり、物流コストを抑えてこれまでと同じような製品をつくるつもりはない。山田錦だけ、純米大吟醸だけというスタイルは同じに、NYという環境の中で、ハドソン渓谷の水で最高の酒を造る” 。常に最高を追い求める獺祭の矜持が現れたメッセージだ。2023年、このニューヨークの酒蔵づくりが発表されたとき桜井会長は「米国への酒づくりの進出は、30年前に獺祭を世にだしたときの私の願い。世界中で獺祭を楽しんでもらいたいという希望の実現に向けた重要な一歩です」と語っていた。そしてその一歩から、二歩、三歩と、獺祭は世界の日本酒となるための道を確実に進んでいる。

Introducing Dassai Blue—the finest Dassai, crafted in New York for New York and the wide world.

To stand alongside wine and champagne on the global stage, Dassai has established a brewery and tasting room in Hyde Park, New York.

This location produces Dassai’s American brand, Dassai Blue, a premium sake crafted from 100% Yamada Nishiki rice, revered as the gold standard for sake.

Currently sourced from Japan, the rice will soon include American-grown Yamada Nishiki. In line with Dassai’s commitment to sustainability, efforts are also underway to reduce carbon emissions and create an eco-friendly supply chain.

The Dassai Blue brewery spans 55,000 square feet, with an annual production capacity of up to 140,000 cases. It brings together experienced artisans from Japan and local New York staff to handcraft sake with the utmost care.

As the website for Dassai Blue states, “Our goal is not to simply replicate a Japanese brewery in New York to cut logistics costs. Instead, with the same commitment to 100% Yamada Nishiki and Junmai Daiginjo, we aim to craft the finest sake using the waters of the Hudson Valley, inspired by the unique environment of New York.” This vision embodies Dassai’s unwavering dedication to excellence.

When the New York brewery was announced in 2023, Chairman Sakurai reflected, “Our expansion into sake-making in the U.S. fulfills a dream I had when Dassai was introduced 30 years ago—an important step toward sharing Dassai with the world.” With each new step, Dassai moves ever closer to its goal of becoming a truly global sake.

閲覧中の特集はこちら